腱板断裂とは、文字通り「腱板」という組織が損傷して、構造的連続性が絶たれている(=断裂している)状態となってしまっていることです。

「断裂」という言葉が患者さんに与える印象は強烈で、とても心配になることかと思います。本来あるはずのものが「切れて」しまっている、、ならばそれをつなげて修復させなければ治らない、、、とご想像する方も少なくないでしょう。

結論からいいますと、腱板断裂と診断されて、手術が必要な症例は20〜30%程度です。

以下で詳しく解説しますが、70〜80%の症例は、保存療法(←手術をしない治療のこと)で改善します。

誤解ありませんよう捕捉しますと、注射うっても鍼をうってもPRPをうっても、、、その他の様々な治療をしても、手術で縫合しないかぎり切れた腱板が元通り修復されることはありません。

ただ、腱板が切れた状態だとしても、痛みや不都合がなくなるようになることは可能なのです。実際、無症候性腱板断裂(症状のない腱板断裂)もたくさん存在します。ただ、中には手術が必要なケースもあります。

大切なのは、予後不良のケースを知ること。どういった場合には手術が必要である可能性が高いのかを知ることだと思います。

どのような手術にもリスクや患者さん側の様々な負担はつきものなので、予後が不良ではないのにすぐに手術をする必要はありません。一方で、予後不良なのに、感情的な理由で手術を避け、代替療法や民間療法に期待をするのは、苦しむ期間を長引かせてしまう可能性もあります。

当方は、手術を肯定しませんし、否定もしません。あくまでも手術は治療の一つの手段だと考えております。闇雲にやるべきではないが、必要な場合には必要というスタンスです。なぜならば、患者さんに一日でも早く、苦しい状態から解放され、治っていただきたいからです。

当記事は、腱板断裂と診断された方、腱板断裂かもしれないとご不安な方へ向けて執筆しました。状況改善のための参考となりましたら幸いです。

腱板断裂とは

腱板断裂を理解するために、まずはそもそも腱板とはいったい何なのか?を知りましょう。

※いきなり本題部分を読みたい方は、スクロールして「2.」までお進みください。

腱板とは

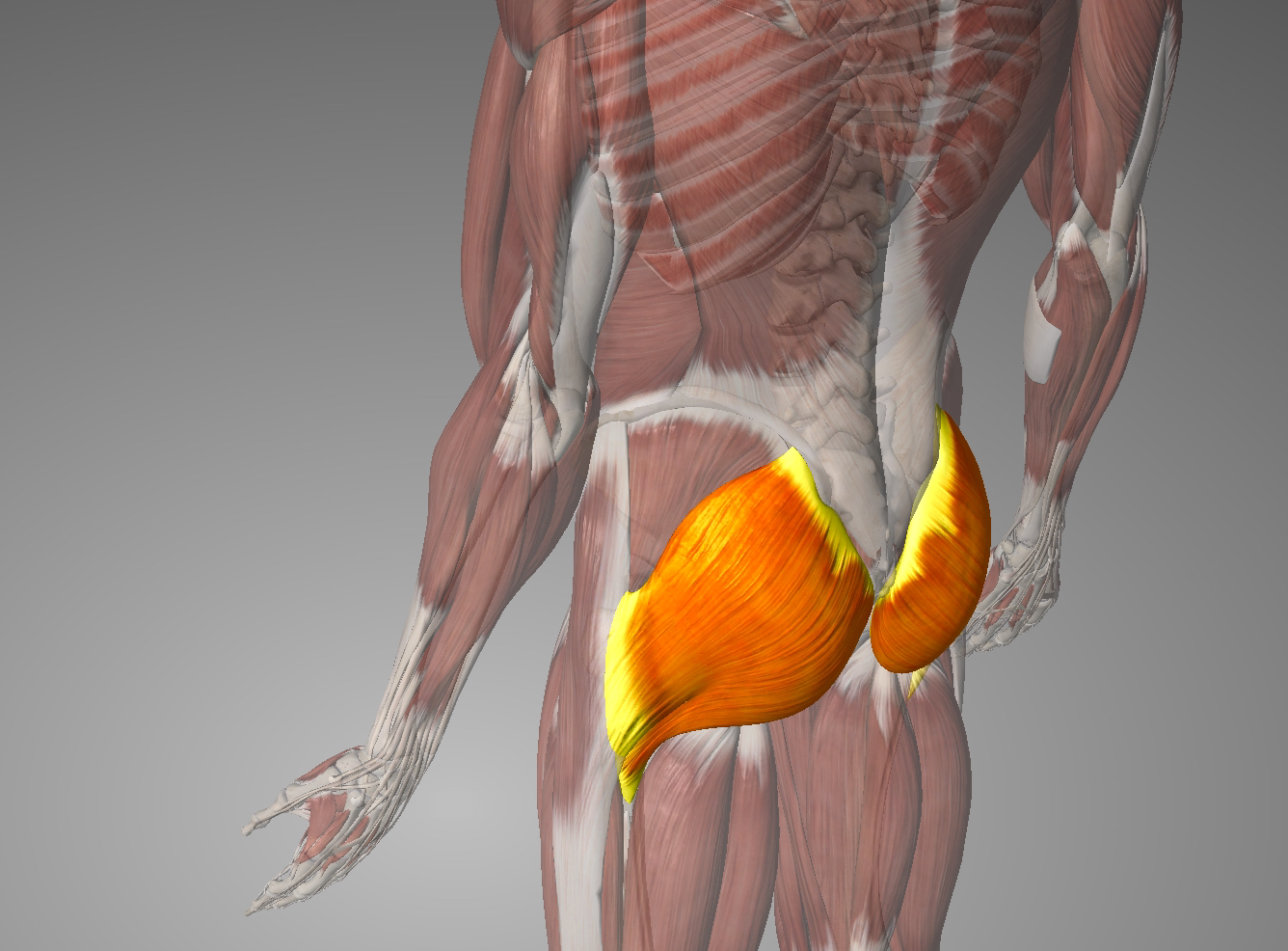

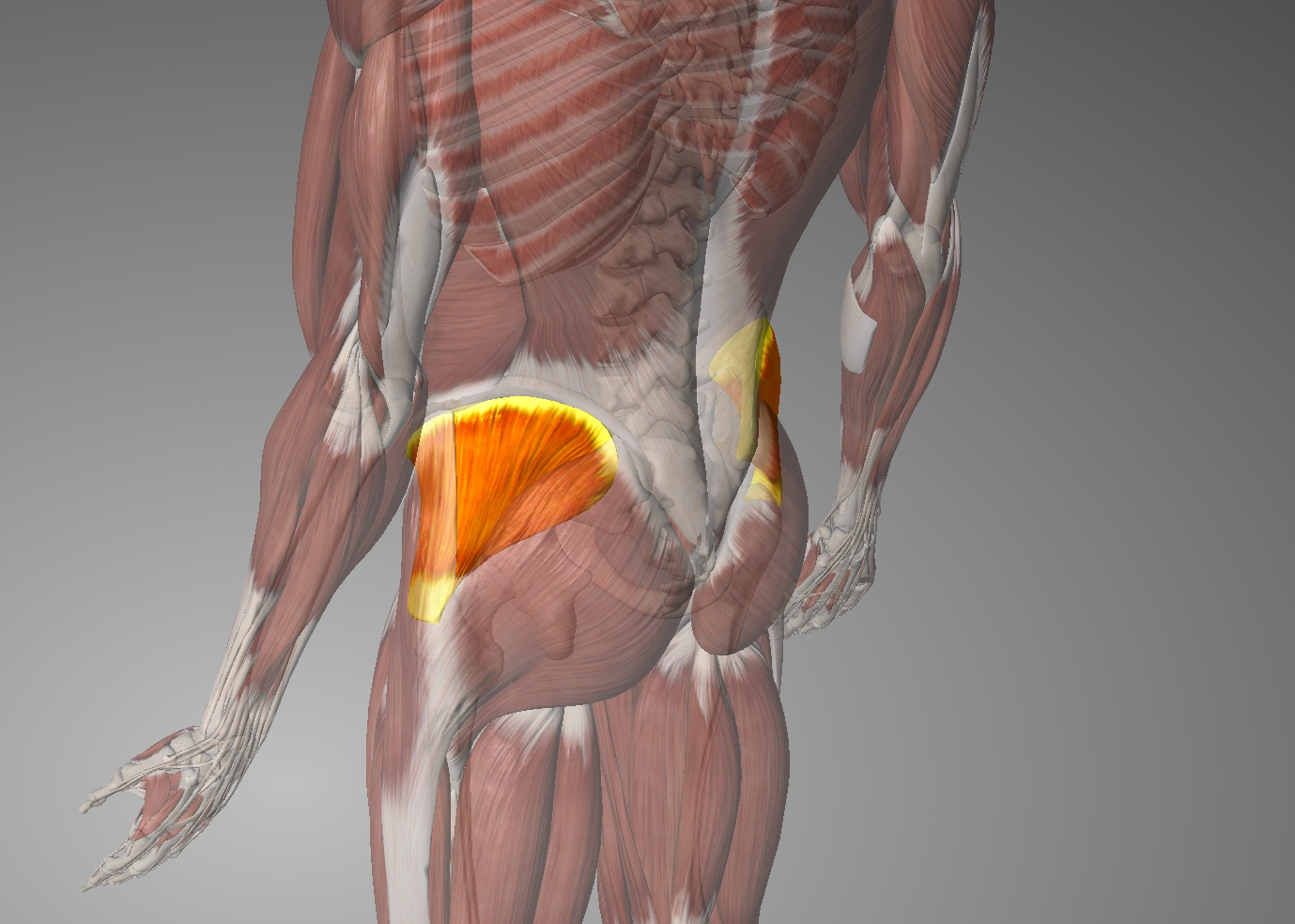

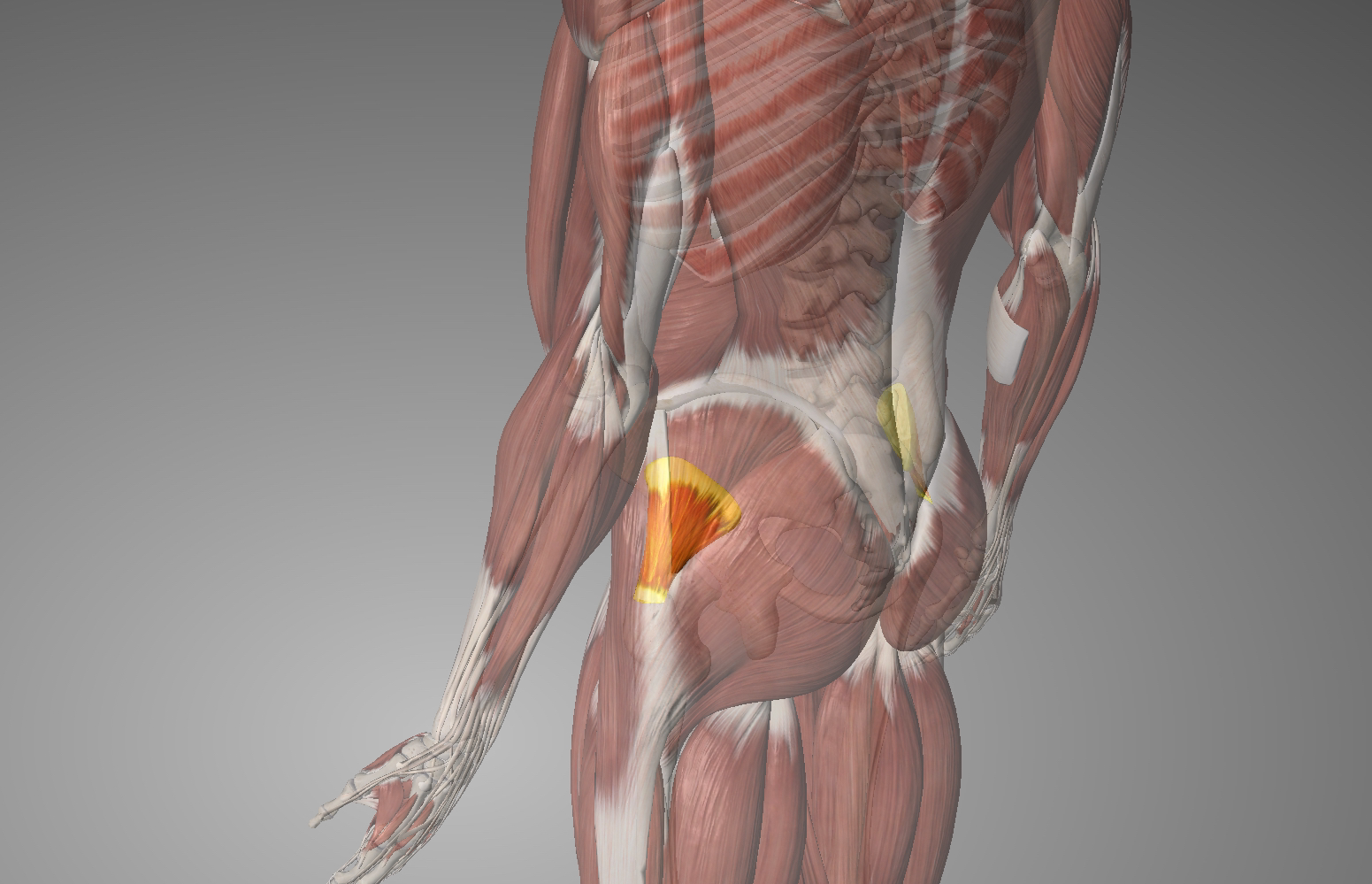

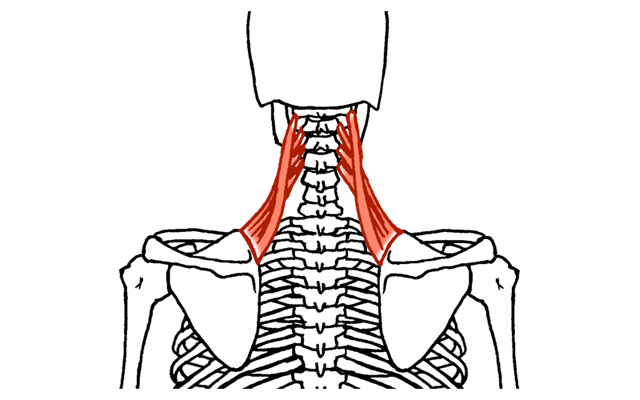

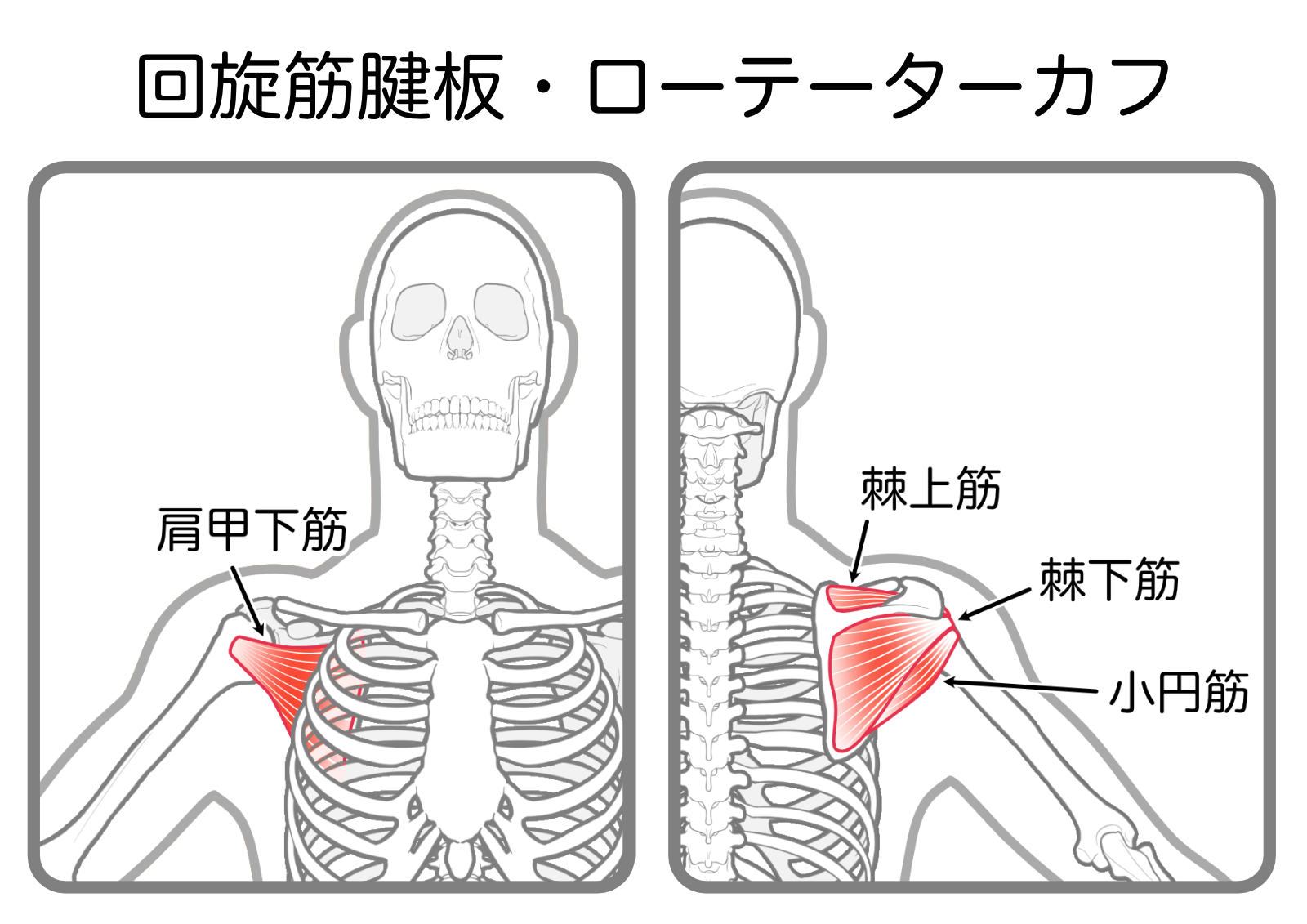

腱板(ローテーターカフ、Rotator Cuff)とは、肩関節を安定させ、スムーズな動きを可能にする4つの筋肉と腱の集合体です。

専門的な観点から言うと、肩というのは肩甲上腕関節、肩甲胸郭関節、肩鎖関節、胸鎖関節という5つの関節から構成された複合体のため、肩関節複合体とも呼ばれます。この中で、皆さんが想像するいわゆる「肩」は、肩甲上腕関節(肩甲骨と上腕骨の連結部)になります。

※以下、当記事でいう肩関節とは、肩甲上腕関節のことをさし、肩関節複合体とは肩甲上腕関節、肩甲胸郭関節、肩鎖関節、胸鎖関節という5つの関節群を指します。

今回主役となる腱板は、この肩関節(=肩甲上腕関節)をとりまくインナーマッスルです。

腱板は、上腕骨の先端である上腕骨頭の周りを覆うように位置し、上腕骨と肩骨骨をつないで、人体最大の可動域をもつ肩関節がきちんと機能し、特に腕を上げたり回したりする動作において重要な役割を果たします。

腱板を構成する4つの筋肉とその作用

腱板は、肩甲骨から上腕骨(腕の骨)に付着する4つの筋肉と腱で構成されています。

筋肉名 主な働き

棘上筋(きょくじょうきん) 腕を上げる(挙上)

棘下筋(きょっかきん) 腕を外側に回す(外旋)

小円筋(しょうえんきん) 腕を外側に回す(外旋)

肩甲下筋(けんこうかきん) 腕を内側に回す(内旋)

腱板の働きは、肩関節の安定性を保ち、円滑な動作を行なうこと

肩関節は、丸い形をした上腕骨の先端(骨頭)が、肩甲骨の浅いくぼみ(関節窩)にはまる構造になっています。

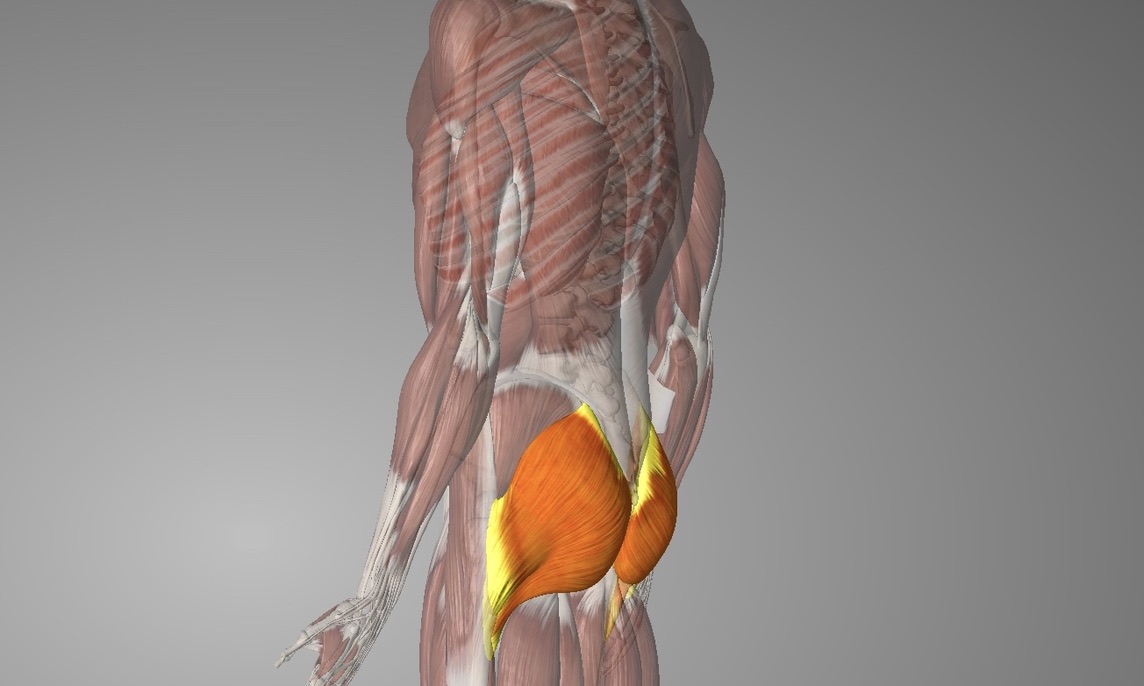

肩関節と股関節は、球関節という分類に属し、お皿(関節窩)にボール(骨頭)がはまるという基本構造は共通しています。

なのですが、両者の大きな違いは、お皿(関節窩)の深さの違いです。

股関節は、お茶碗にテニスボールがおさまっている状態。肩関節は、平らな刺しちょこにテニスボールがのっている状態。をご想像ください。

お皿を傾けた場合、どちらほうがボールがお皿からこぼれ落ちてしまうかは、考えるまでもないでしょう。

このようにお皿(関節窩)から、ボール(骨頭)がこぼれ落ちないように留める機能や、お皿の中でもガチャガチャ動かないでお皿の中心部分に保持する機能を「安定性」といいます。

(ちなみに、骨頭が関節窩から完全にこぼれ落ちてしまっている状態を脱臼、一部分だけこぼれ落ちてしまっているのを亜脱臼、一瞬こぼれ落ちそうになったけどこぼれ落ちなかったものを捻挫といいます。)

肩関節は、骨格だけでみると平らな刺しちょこにテニスボールがのっているような状態なので、ちょっと傾ければお皿(関節窩)から、ボール(骨頭)がこぼれ落ちてしいます。

そもそも骨格だけでは支えきれないため構造上不安定といえます。そのため何かがそれを補わなければなりません。そこで登場するのが腱板になります。

肩関節は、股関節のように深い受け皿がないかわりに、腱板がしっかり支えることで、その構造上の不安定さを補っているのです。腱板が協力して働くことで、腕を上げたり回したりする動作がスムーズに行えます。特に棘上筋は、腕を上げる最初の動きをサポートすると言われていることから重要視されがちですが、個人的には、肩甲下筋と棘下筋の二つの機能が、肩のスムーズな動きには非常に重要だと感じます。

そしてもちろん小円筋も大切です。腱板ではないですが、腱板疎部の上を走行し、腱板の脆弱部位を補い、腱板と協調して作用することで肩の安定性に寄与する上腕二頭筋長頭腱もとても重要です。

腱板断裂とは?腱板が損傷するとどうなるか?

肩関節の安定性と動きを支える「腱板(けんばん)」は、肩甲骨から上腕骨に付着する4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)とその腱で構成されています。

加齢や外傷(突発的な怪我)などによって、この腱板が部分的または完全に切れてしまう状態を「腱板断裂」といいます。

腱板断裂は肩の痛みや可動域の制限を引き起こし、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。特に腕を上げる動作や物を持つ動作が困難になることが特徴です。

腱板が傷ついたり断裂したりすると、次のような症状が現れます。

◼︎腕を上げるのが困難になる(力が入らない)

◼︎肩の痛み(特に夜間痛や動作時の痛み)

◼︎肩の動きに引っかかりを感じる

◼︎肩の可動域が狭くなる

腱板が肩が正常に働くために重要であることは上述したとおりです。その腱板が損傷すると、三角筋などの他の筋肉が代償として過剰に働くことで、肩関節の負担が増し、さらなる痛みや可動域の制限につながることがあります。

腱板の損傷が進行すると、肩の機能が低下し、日常生活にも大きな影響を及ぼしてしまいます。

ただ、一方で、腱板が断裂しているのに無症状という方も少なくないのです。無症候性腱板断裂の存在です。

症候性腱板断裂と無症候性腱板断裂

症候性腱板断裂とは、痛みや運動制限などの自覚症状がある腱板断裂のことです。無症候性腱板断裂とは、痛みや運動障害がない腱板断裂のことです。

この無症候性腱板断裂の存在。つまり腱板が切れてしまっているのに自覚症状無し(痛みや運動制限がない)の場合が少なくない、というのが、話を複雑にし、患者さんの混乱要因の一つかと思います。

無症候性腱板断裂(症状のない腱板断裂)は、加齢とともに増加し、高齢者では比較的一般的に見られます。

腱板断裂のうち、無症候性(痛みや自覚症状がないもの)の割合は、年齢によって増減し、約35~65%とされています。

特に、加齢とともに無症候性の腱板断裂の割合は増加し、

2013年に実施された664名を対象とした研究では、

• 50代: 約 20%

• 60代: 約 30-40%

• 70代以上: 約 50-60%

に無症候性の腱板断裂があったと報告されています。

論文:Minagawa, H., Yamamoto, N., Abe, H., et al. (2013). Prevalence of symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears in the general population: From mass-screening in one village. Journal of Orthopaedics, 10(1), 8-12.

2010年に実施された683名を対象とした研究では、

• 40代: 約 10%

• 50代: 約 20%

• 60代: 約 30%

• 70代以上: 約 50%

に無症候性の腱板断裂があったと報告されています。

論文: Yamamoto, A., Takagishi, K., Osawa, T., et al. (2010). Prevalence and risk factors of a rotator cuff tear in the general population. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 19(1), 116-120.

上記を踏まえると、

• 40代では約10~20%

• 50代で20~30%

• 60代で30~50%

• 70代以上では50%以上

の割合で無症候性の腱板断裂があると推測されます。

つまり、70歳代以上のでは 2人に1人 の割合で無症候性腱板断裂がある可能性があります。

※個人の生活習慣や職業、スポーツ歴などによっても変わります

無症候性の腱板断裂は、何らかのきっかけ(外傷や使いすぎ)で有症候性(痛みや運動制限を伴う)に移行する可能性があるため、今現在不都合がないから、この先ずっと問題がないというわけでないので、適切なメンテナンスが推奨されます。

ここで大切なのは、腱板が切れていたとしても、無症状の方がこれだけ多くいらっしゃるということです。

腱板が肩の機能において重要なのは間違いないのですが、それだけが絶対的な問題なのではなく、肩関節複合体として、さらには人の身体として全体的なバランス・調和がとれているかどうかが最重要なのです。

いいかえれば、腱板断裂が発覚したとしても、肩関節複合体としての機能や、全身的な機能を改善させることで、日常生活に不都合なく過ごせるようになる可能性もあるのです。

腱板断裂と診断されたら手術が必要なのか?

ここで本題となります。

まず、無症候性腱板断裂の場合は、不都合が生じていないわけですから、手術は不要です。

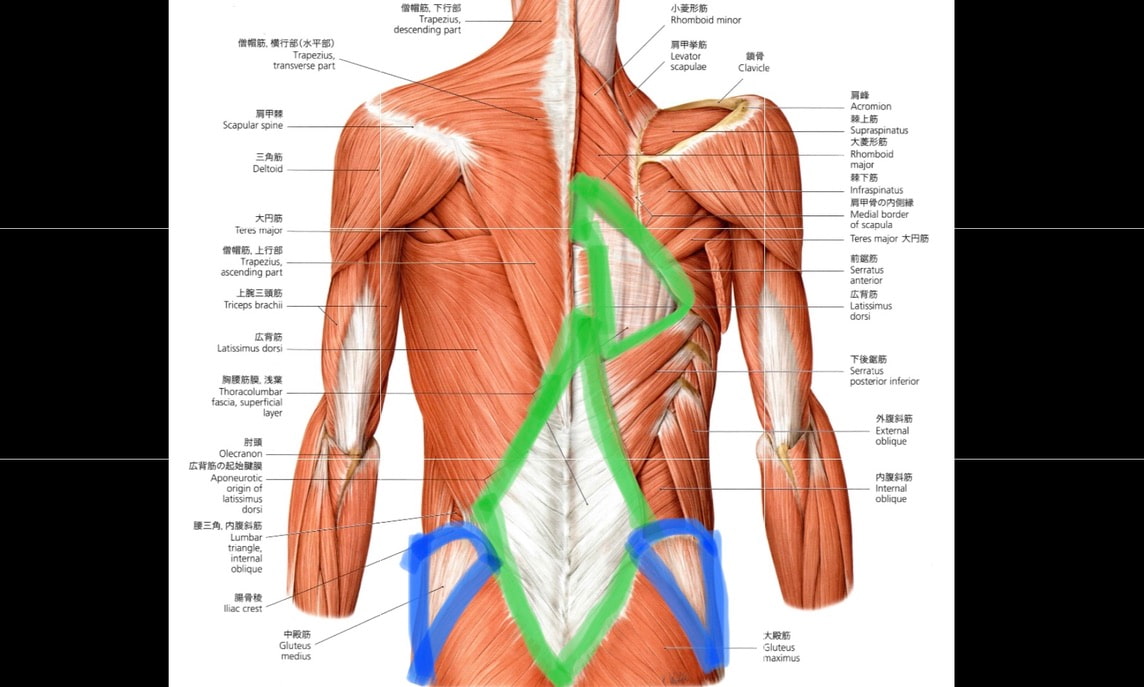

ですが、今後、症候性腱板断裂に以降してしまう可能性がありますので、その可能性を少しでも減らすためにメンテナンス(首肩や体幹の筋肉の過緊張緩和、可動性改善、筋力向上)を行なっていくことが推奨されます。首こりや肩こりも増悪因子として考えられます。

問題は、症候性腱板断裂の方です。痛みや可動性が低下して日常生活に不都合が生じてしまっている腱板断裂です。

症候性腱板断裂の治療法は、保存療法と手術療法の二つがあります。

◼︎保存療法: 薬(服薬や注射)や理学療法(運動療法&物理療法)による治療法。

◼︎手術療法(外科的治療): 手術を行って病変を取り除いたり、修復したりする治療法。

どのような治療方法を選択するかは、断裂の程度・症状・年齢・生活スタイル によって異なりますが、予後不良なタイプ以外は、原則保存療法での治療がメインとなります。

切れてしまっている腱板は、手術により物理的に縫合しない限り、注射(ステロイド、PRPや幹細胞などを含む)や鍼、お灸、漢方や整体等の代替療法を行なっても、元通りにつながることはありません。

ですが、残存している腱板、肩甲骨や胸郭等の肩関節複合体としての機能を改善することで、70〜80%のケースは保存療法で日常生活で問題ないようなります。

一方で、予後不良なケースも存在し、20~30%では手術が必要になるということも事実です。

腱板断裂で、どのような場合に手術が必要となる可能性が高いのか?

腱板断裂の予後は断裂の部位、範囲、慢性化の有無によって大きく異なります。

特に以下の部位の断裂は予後が不良になりやすいです。

1. 後方三腱(棘上筋・棘下筋・小円筋)の広範囲断裂

※ 広範囲断裂とは、腱板の複数の筋が断裂し、その範囲が3cm以上、または2つ以上の腱が完全に切れている状態を指します。

<予後不良の理由>

• 腱板機能の大部分が損なわれる(肩の安定性が失われる)

• 外旋・挙上の筋力が低下し、腕を上げられなくなる

• 上腕骨頭が上方・後方に偏位し、腱板断裂性関節症に進行しやすい

2. 肩甲下筋断裂(前方不安定性が問題)

<予後不良の理由>

• 内旋筋力の低下により、手を背中に回す動作(結帯動作)が困難になる

• 上腕骨頭の前方不安定性が増し、脱臼のリスクが高くなる• 放置すると上腕二頭筋長頭腱の損傷を伴いやすい

• 慢性化すると修復が困難になり、肩関節の機能回復が難しくなる

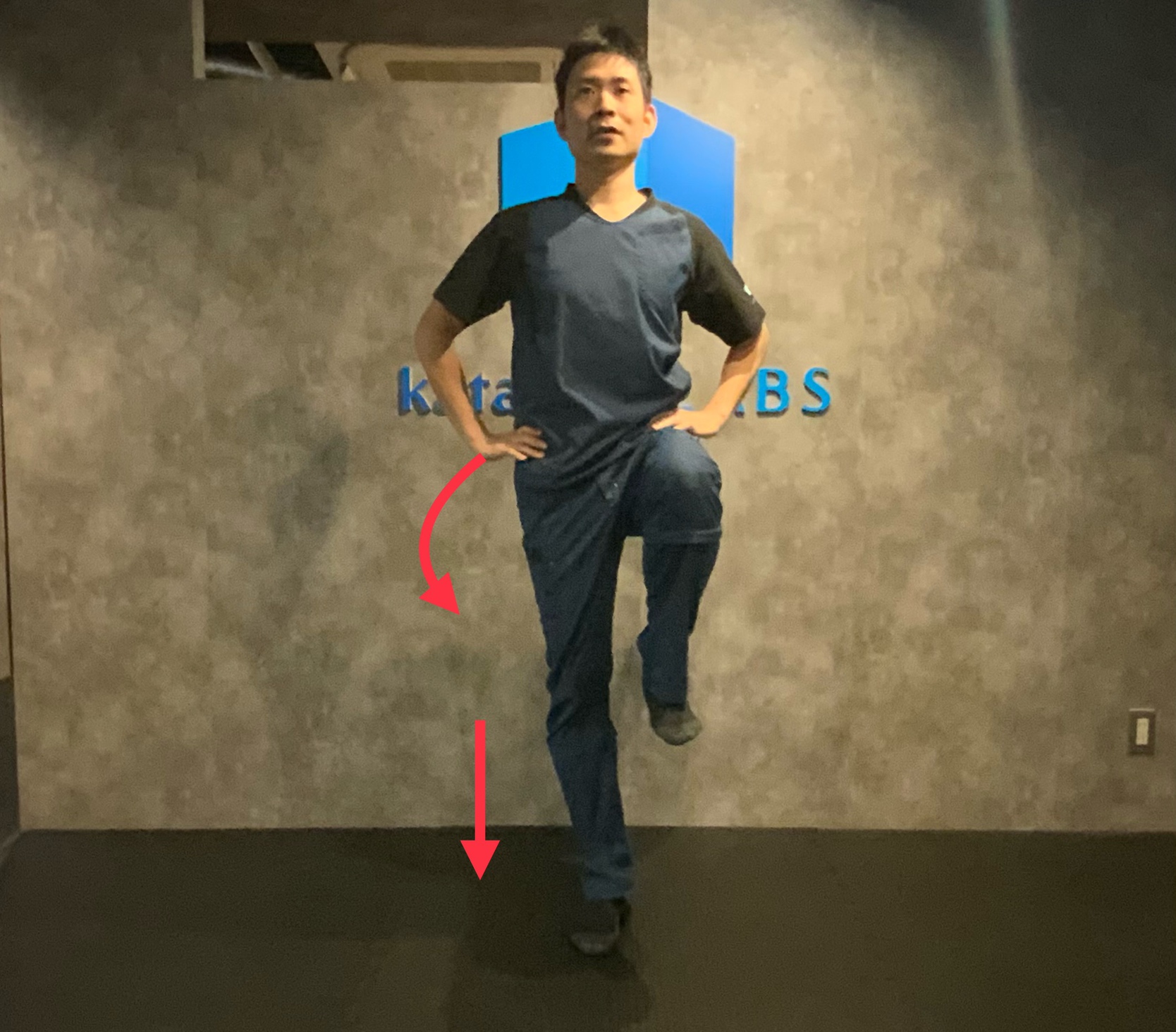

なぜこの後方三腱断裂と肩甲下筋断裂の保存療法の予後が悪いかというと、上腕骨頭を保持できなくなってしまうからです。

肩関節は、上腕骨頭というボールが、関節窩という縁が浅くて直径の小さい肩甲骨の窪みにおさまります。でもそれだけですと容易に骨頭が関節窩から外れてしまいますので、この骨格的な構造の不安定さを、腱板が補っています。

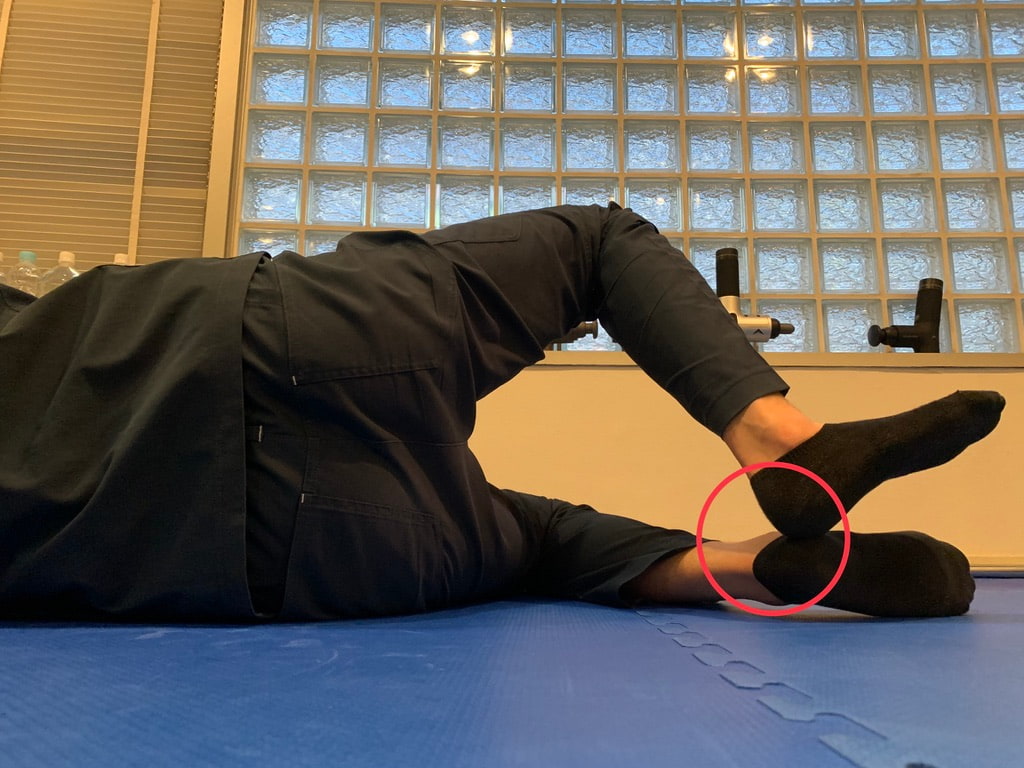

腱板の構造と働きは、5本指でボールを握っているのと同様と考えてください。親指が肩甲下筋、人差し指が上腕二頭筋長頭腱、中指が棘上筋、薬指が肩甲下筋、小指が小円筋です。

是非実際にボールを握って試していただけたいのですが、5本指でボールを握っているところから、小指と薬指と中指(後方三腱=棘上筋・棘下筋・小円筋)を離したら、ボールを保持し続けるのが非常に困難になります。

一方、親指(肩甲下筋)を離しても、同様にボールを保持するのが非常に困難になります。

たとえボールを落とさず保持できたとしても、非常に無理があるのがわかると思います。そのため、後方三腱あるいは肩甲下筋の断裂すると、骨頭を関節窩に保持することが困難になってしまうため、予後が不良となるのです。

ただ、後方三腱あるいは肩甲下筋の断裂だとしても、一律に即手術かというとそうではありません。

断裂の程度(完全断裂か部分断裂かどうか?部分断裂ならばその範囲は?等)によって予後や対処は異なります。それにはMRI検査を元に、肩関節専門の医師による診断が必要です。

予約不良例として代表的なのが、後方三腱あるいは肩甲下筋の断裂ですが、以下のような場合にも手術が検討されます。

・リハビリや注射などの保存療法で日常生活に支障がある状態が改善しない場合。

・長期間放置されて筋萎縮や脂肪変性が見受けられる場合。

・若年者や活動性の高い人(スポーツ選手)で、これから先も肩に負担をかけることが想定されたり、極力の早期の機能回復を目指す場合

まとめ

まずは専門医によるきちんとした診断が必須です。

10〜20%の予後不良例(棘上筋・棘下筋・小円筋の断裂あるいは肩甲下筋の断裂など)においては手術療法が必要となることもあります。

70〜80%のケースは保存療法で改善可能です。

ただし専門的なリハビリが必要となります。

当院では、専門医と連携し、腱板断裂を含めた肩関節痛の保存療法を多数取り扱っています。

痛み止めと湿布で様子をみても改善しない方、病院でのリハビリや体操で改善しない方、鍼灸や整体で改善しない方の症例がほとんどとなります。

お困りの方はお気軽にご相談ください。

執筆者:丸山 太地

Taichi Maruyama

日本大学文理学部

体育学科卒業 東京医療専門学校 鍼灸マッサージ科卒業

上海中医薬大学医学部 解剖学実習履修

日本大学医学部/千葉大学医学部 解剖学実習履修

鍼師/灸師/按摩マッサージ指圧師

厚生労働省認定 臨床実習指導者

中学高校保健体育教員免許

病院で「異常がない」といわれても「痛み」や「不調」にお悩みの方は少なくありません。

何事にも理由があります。

「なぜ」をひとつひとつ掘り下げて、探り、慢性的な痛み・不調からの解放、そして負のスパイラルから脱するためのお手伝いができたらと考えております。