今回は肩こりの根本的解消のために重要となるお尻の筋肉「大殿筋」についてお話しします。

肩こり解消に大殿筋が大事と言われてもあまりピンとこないかもしれません。

このブログを通して大殿筋がなぜ肩こりに関係しているのか、鍛えるメリットについてお伝えいたしますので是非最後までお付き合いくださいませ。

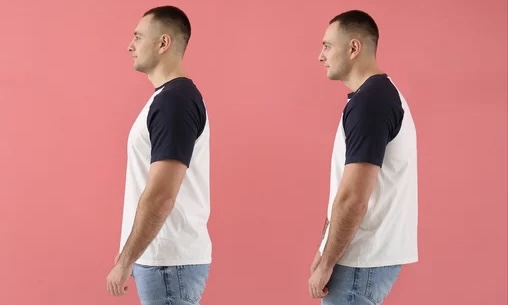

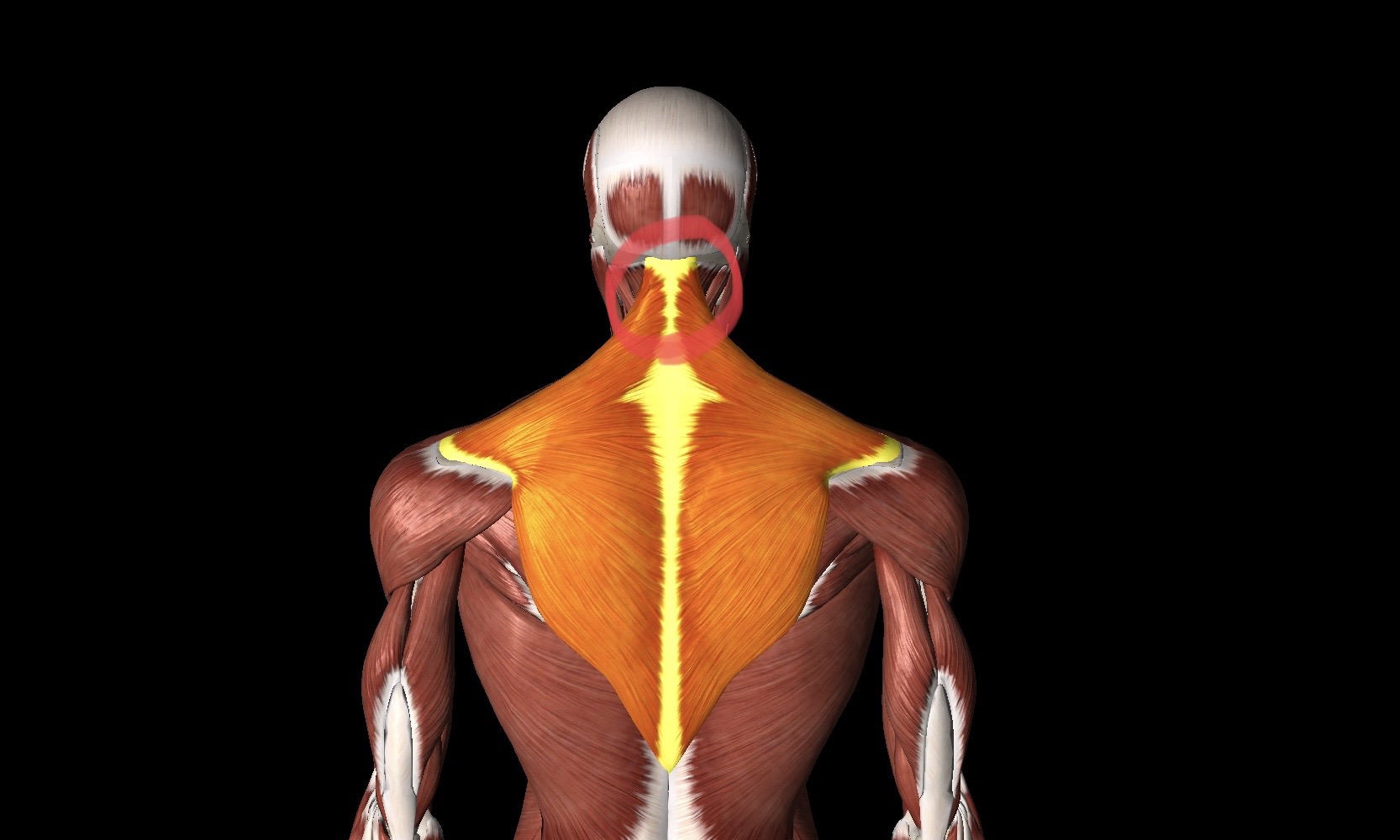

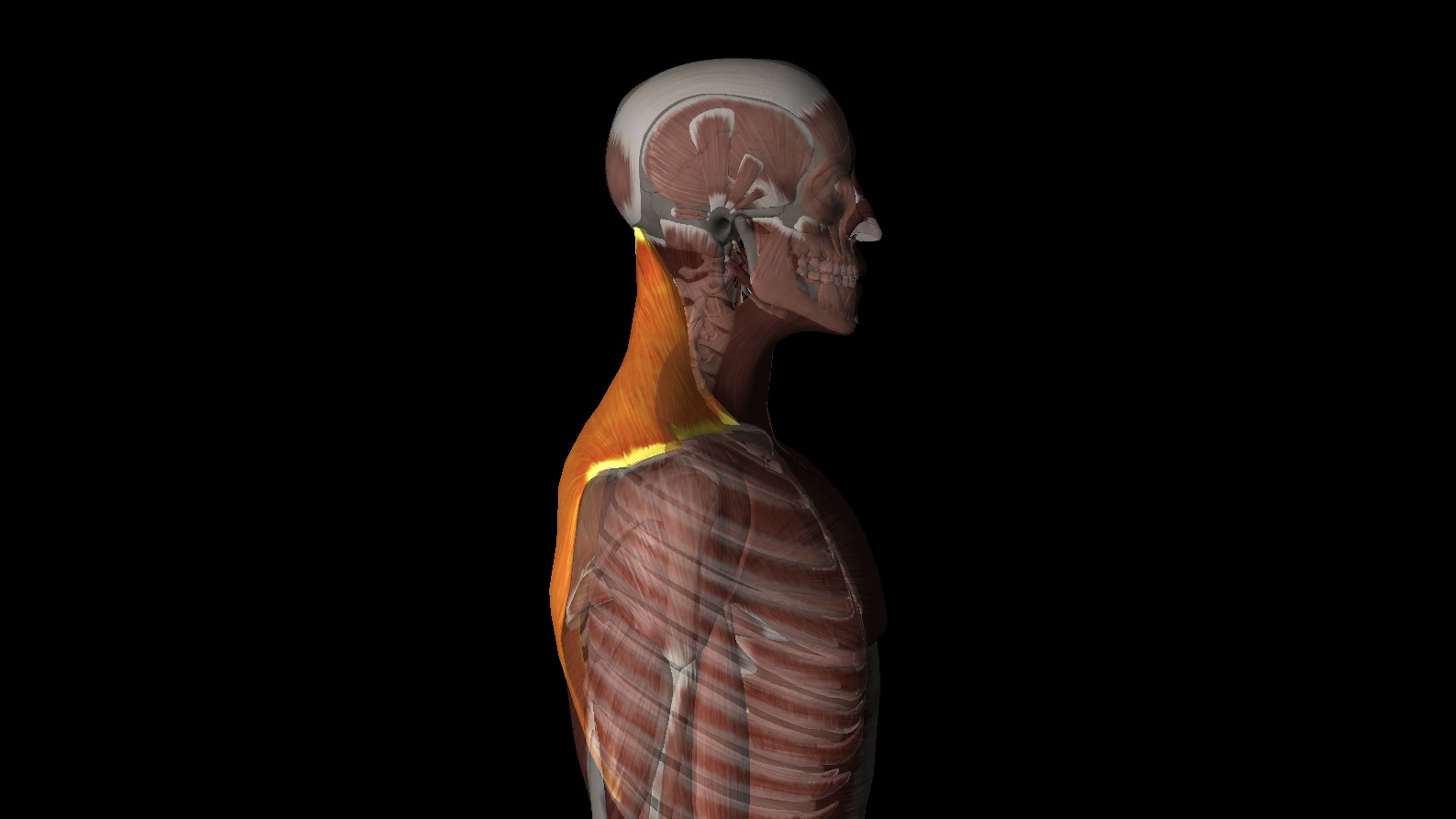

まず大前提として、体幹の機能低下やカラダを支える筋力が低下すると、良い姿勢を維持することが難しくなります。

そうなるとカラダが前のめりになった悪い姿勢になり、首や肩など後ろ側の筋肉が引き伸ばされ、かなりのストレスがかかります。

こうして肩こりになってしまう、そんな方が多いわけです。

肩こりの根本的な解消には単に肩をほぐすだけでなく、カラダに無理な負担をかけない正しい姿勢を取ること(姿勢の改善)が必要です。

大殿筋は姿勢維持のために働く筋肉なので、鍛えることが重要となってくるというわけです。

大殿筋とは

どんな筋肉?

では、実際大殿筋とはどんな筋肉なのでしょうか。

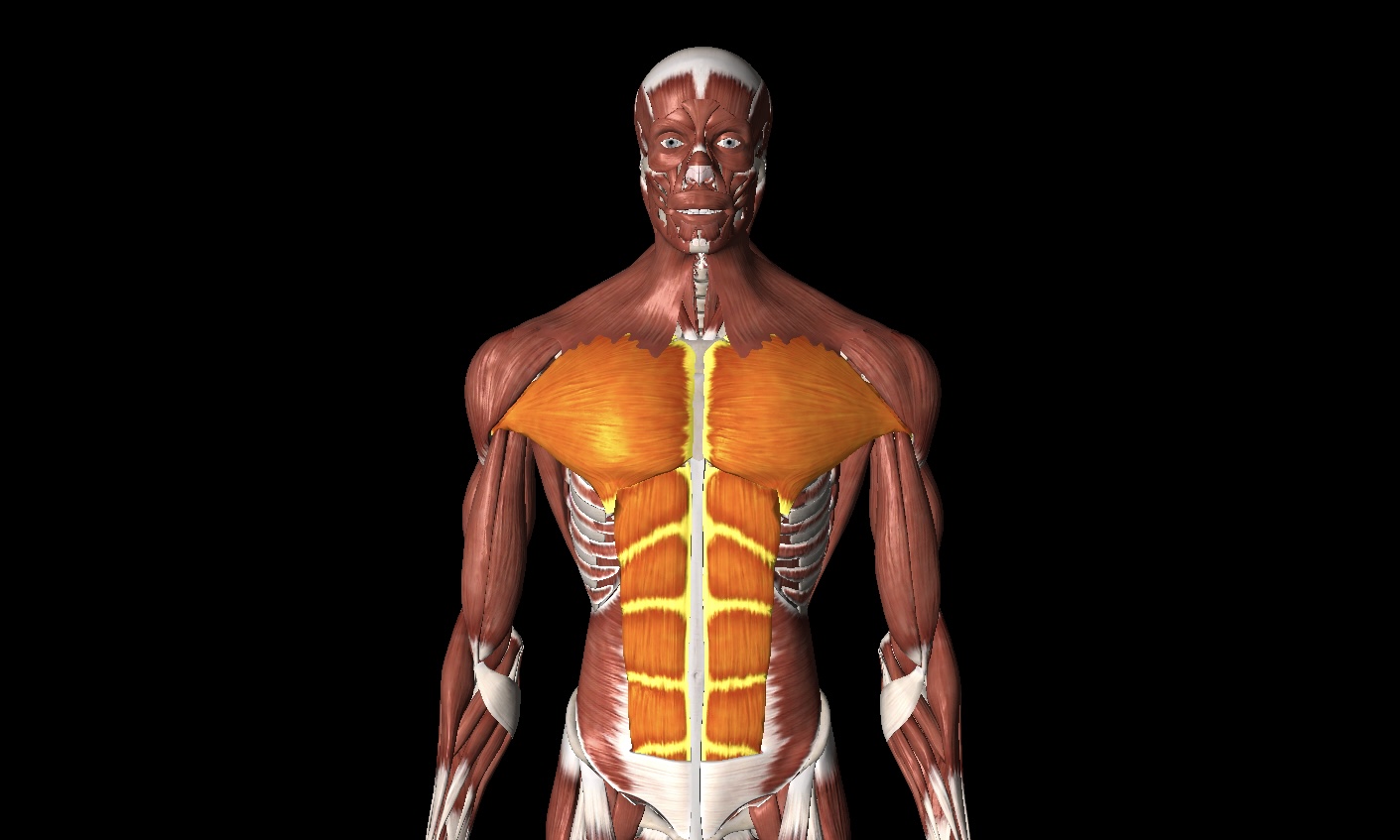

名前の通り、大きい殿部(お尻)の筋肉です。

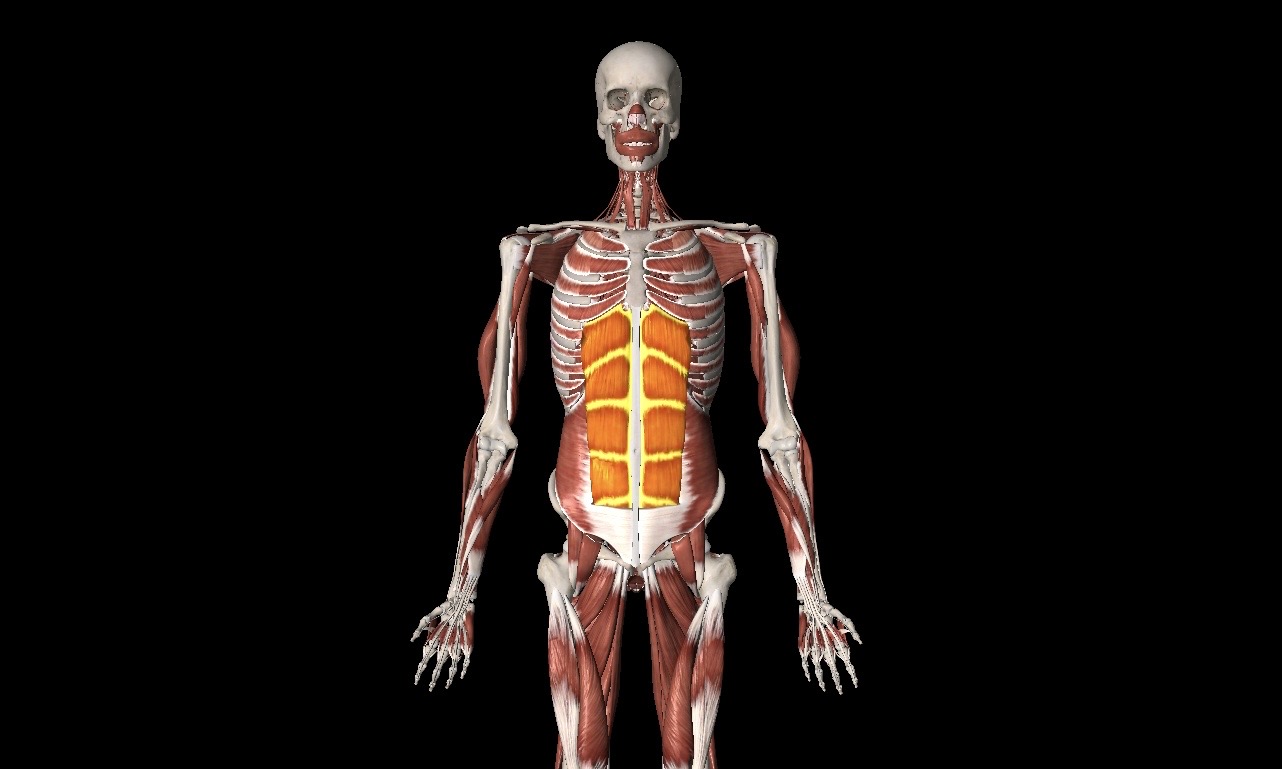

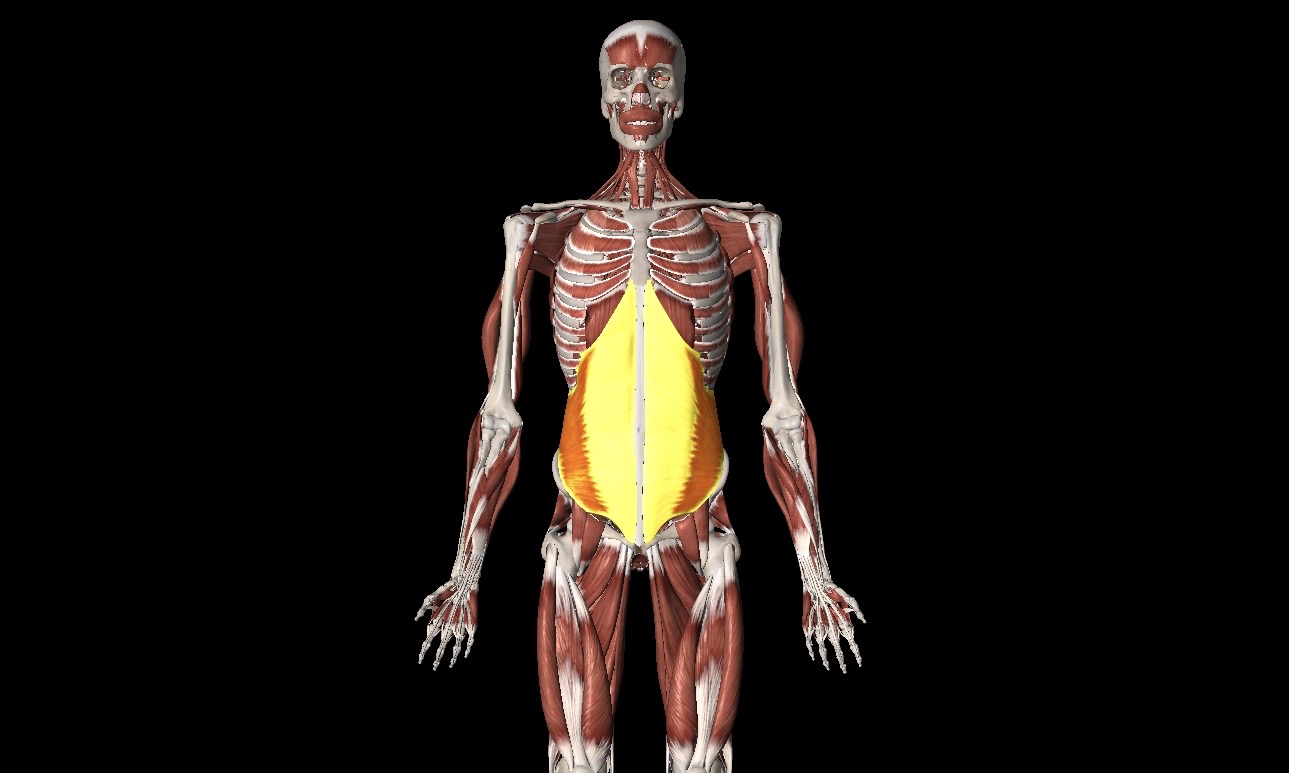

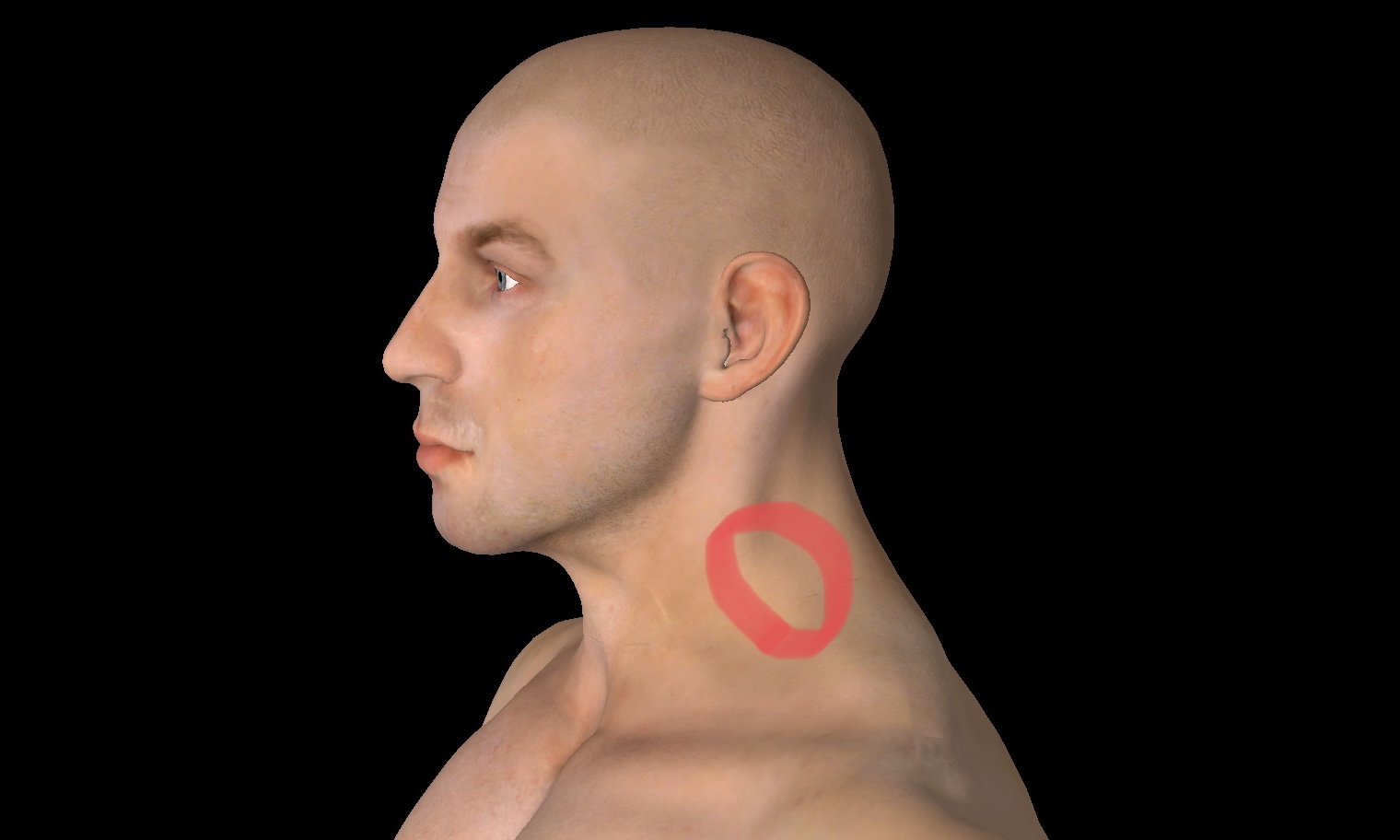

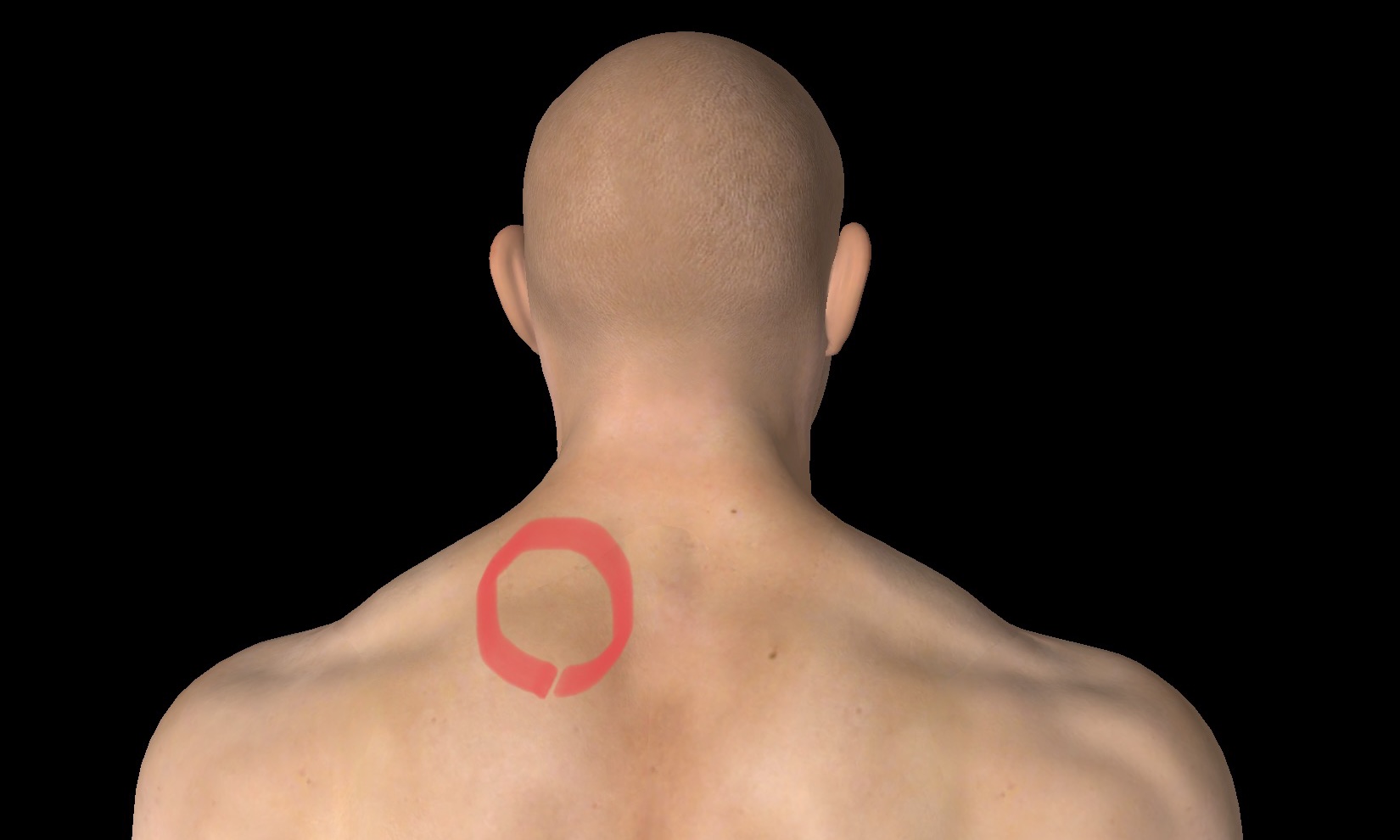

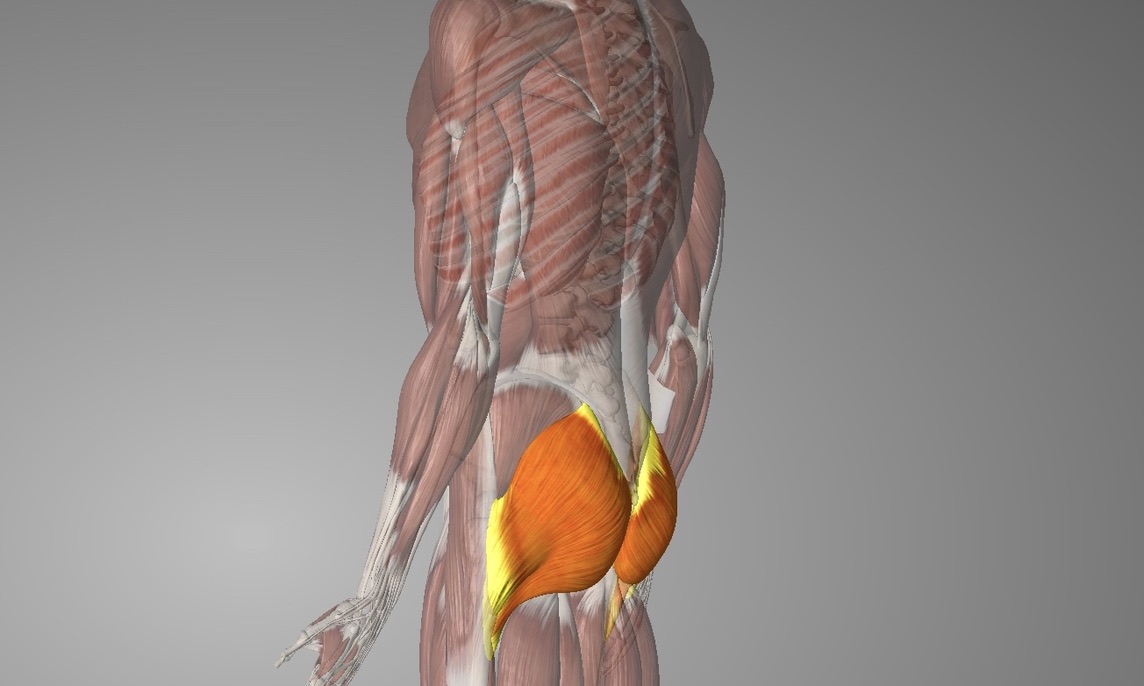

まずはこちらの写真をご覧ください。

たしかにお尻のほとんどを覆っている大きい筋肉ですね。

大きいから大殿筋…

っていうことは大中小あるの?と思われた方、鋭いです。

中殿筋、小殿筋も存在します。

1つ1つの筋肉についてはまた別の機会に詳しく解説できればと思います。

話を大殿筋に戻しまして、大殿筋は人体の中で最も強力な筋肉です。

最も体積があり、厚いことが特徴です。

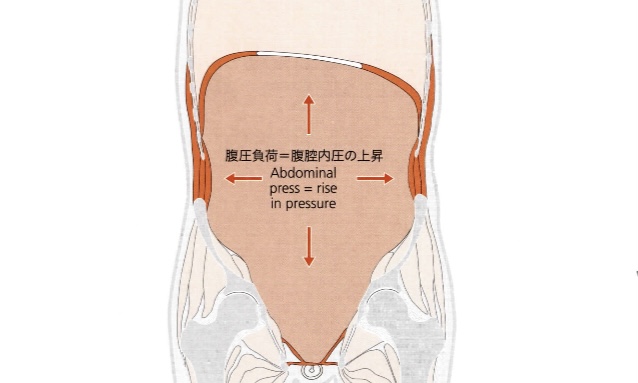

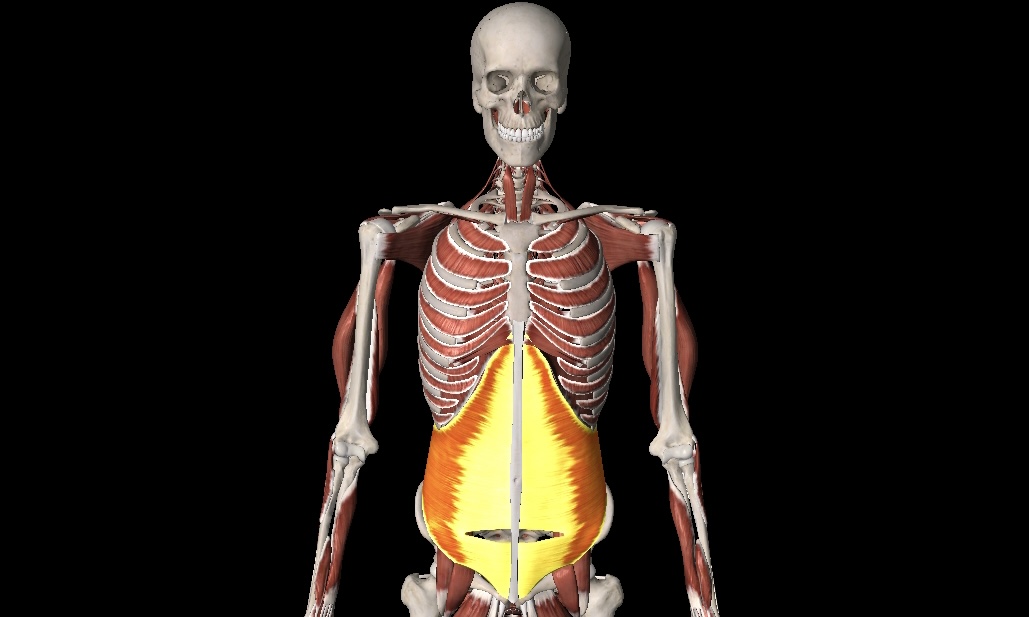

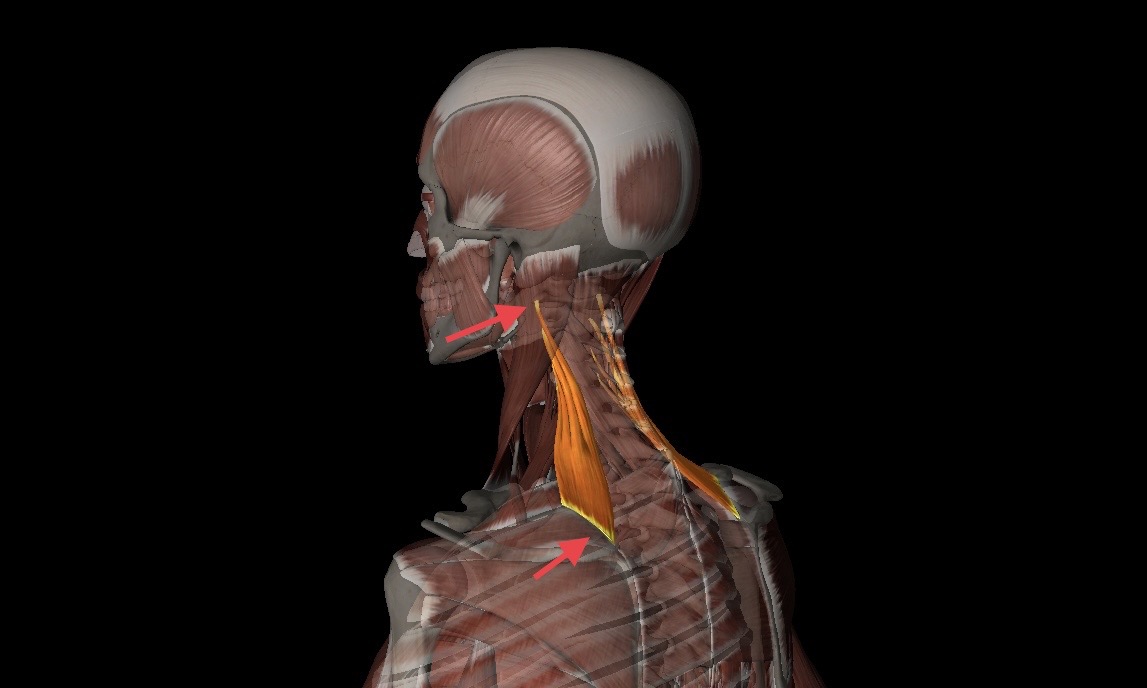

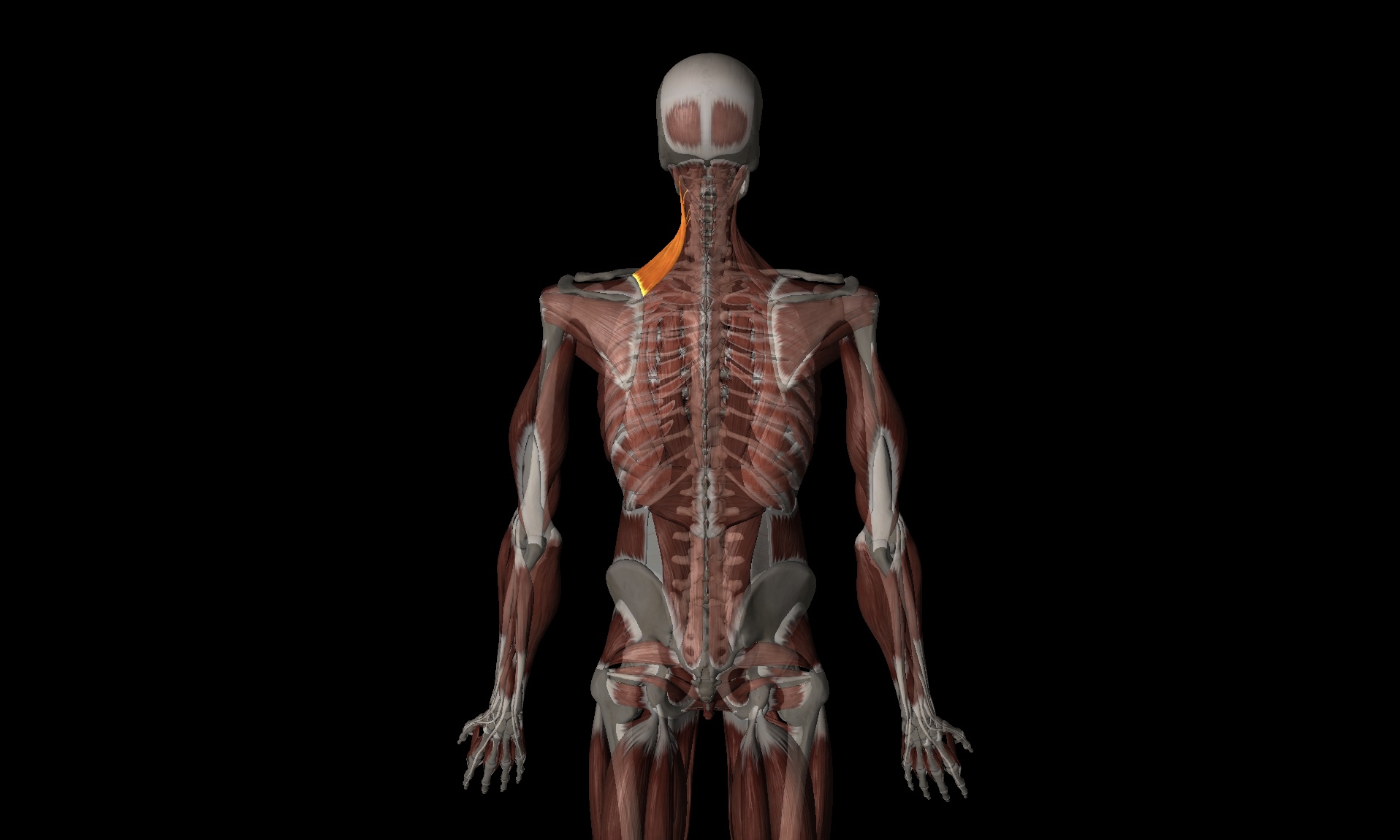

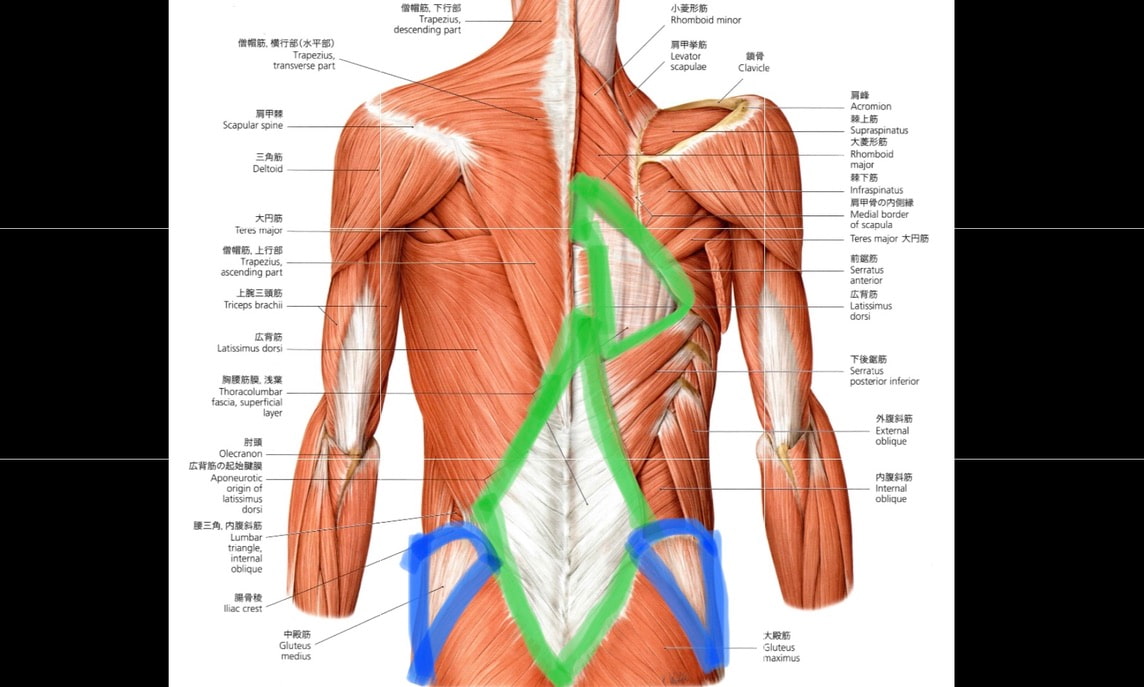

大殿筋は起始(筋肉の両端のうちカラダの中心に近い方)が胸腰筋膜に付いていて、背中や腰の筋肉(広背筋や最長筋、多裂筋)、反対側の大殿筋と繋がっています。

胸腰筋膜は緑色で囲まれた白っぽい色をしているものです。

また殿筋膜から中殿筋とも繋がっています。

中殿筋は青色で囲んだ部分の筋肉です。

停止(筋肉の両端のうちカラダの中心から遠い方)では足の筋肉(大腿二頭筋、 小内転筋、大内転筋、外側広筋)と繋がっています。

このように大殿筋は背中から足までを繋いでいる大事な筋肉なのです。

| | 起始 | 停止 | 支配神経 |

| 大殿筋 | 仙骨後面の側方 腸骨の殿筋面の後方 胸腰筋膜と仙結節靭帯 | 腸脛靭帯 殿筋粗面 | 下殿神経 |

どんな動き?

次は大殿筋がどんな動きで働くかについてお話しします。

まず代表的な動きといえば、股関節の伸展(股関節を後ろに引き伸ばす動き)と外旋(ガニ股のような状態)です。

また運動の機能で大殿筋は上部線維と下部線維に分けられていて

上部線維では股関節の外転(足をカラダの中心から離す動き)、下部線維では内転(足をカラダの中心に近づける動き)をしています。

日常生活の中でも椅子から立ち上がる時、階段昇降、歩いたり走ったりする時に働きます。

人類の進化にも関係する大殿筋!

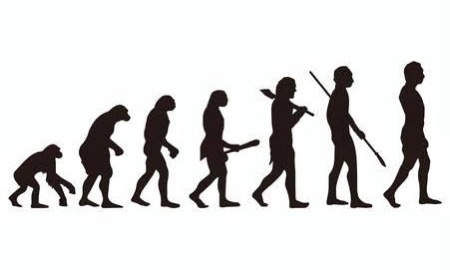

人類の大きな特徴といえば直立で二足歩行することですよね。

アウストラロピテクスといった猿人から原人、旧人、新人と人類は進化をしてきました。

直立二足歩行により大殿筋が発達しているのです。

この大殿筋が衰えてしまうとお猿さんのように股関節を折り曲げ、手を地面につけるような姿勢いわば前のめりの姿勢になってしまうというわけですね。

流石にそのような姿勢で歩いている方はいないと思いますが、大殿筋がうまく働かず直立二足歩行をしようとすると他の部位(腰など)で代償する必要があるため、腰痛などにもつながります。

大殿筋を鍛えるメリット

それでは、大殿筋を鍛えるメリットについてお話ししていきます。

肩こりの根本的解消

大殿筋は体幹の筋で最も下にある筋肉で「体幹を支える礎」のようなものです。

大きな力を発揮し、姿勢の保持や歩く、立つといった動作の起点となるエネルギーを作る重要な役割をしている筋肉でした。

大殿筋が働かないと股関節を伸ばすことができなくてカラダも前のめりになってしまいます。

冒頭でもお話しした通り、カラダが前のめりになると首や肩など後ろ側の筋肉が過度に引き伸ばされストレスがかかります。

そういった状態でスマートフォンやデスクワークを続けていると、どんどんストレスが蓄積され凝りとして自覚するわけです。

大殿筋を鍛えることで骨盤や下半身を安定させます。

つまり、重心が安定し良い姿勢を維持することが出来るのです。

良い姿勢を維持することで首や肩への過度のストレスを減らすことができるのです。

腰痛にも?

長時間の座りっぱなしの姿勢、デスクワークはお尻の筋肉を弱体化させ、それにより腰の反りが強くなります。

また大殿筋は股関節の動きに関わるため硬くなり柔軟性が下がってしまうと股関節の動きも悪くなってしまいます。

すると、他の部位でかばって動くようになってしまうため腰や膝、脚を痛めてしまうのです。

大殿筋を鍛えることで本来使うべき筋肉を使うことが出来るため、代償が減り痛みの解消にもつながります。

日常生活動作の向上・サルコペニアの予防

日常生活で何気なく行なっている立ち上がりや歩行動作に大殿筋は深く関わっています。

大殿筋が低下していると、立ち上がる時に何かに捕まらないと立てなかったり、歩いていてつまずき転倒してしまうなんてことがあります。

またサルコペニアといった高齢になるに伴い、筋肉の量が減少していく現象は太もも前やお尻の筋肉でよくみられます。

筋肉は何歳になっても鍛えて強く大きくすることができます。

大殿筋を鍛えることでサルコペニアの予防につながるだけでなく、日常生活での歩く、立つといったよく行なう動作がよりスムーズにできるのです。

大殿筋のトレーニング

では、次にそんな大事な大殿筋のトレーニングについてお話しします。

今回は2種類のトレーニングをご紹介します。

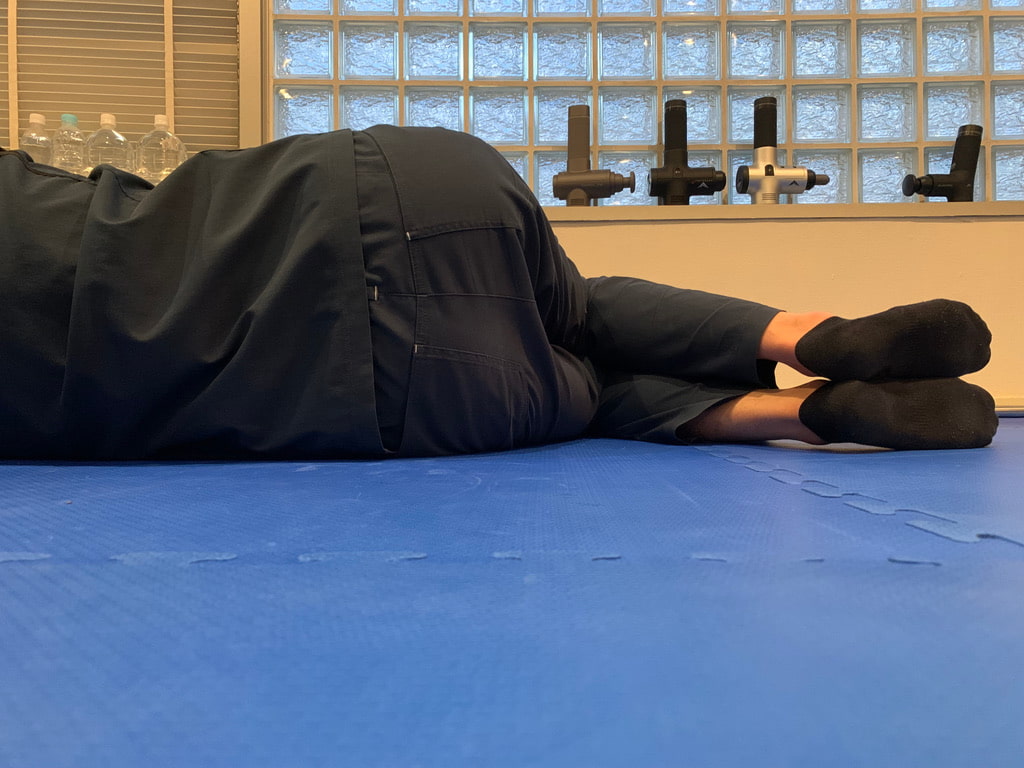

クラムシェル

クラムシェルとは2枚貝の貝殻といった意味や二つに折り畳む構造のことを指します。

では、実際にどのように行うか説明していきます。

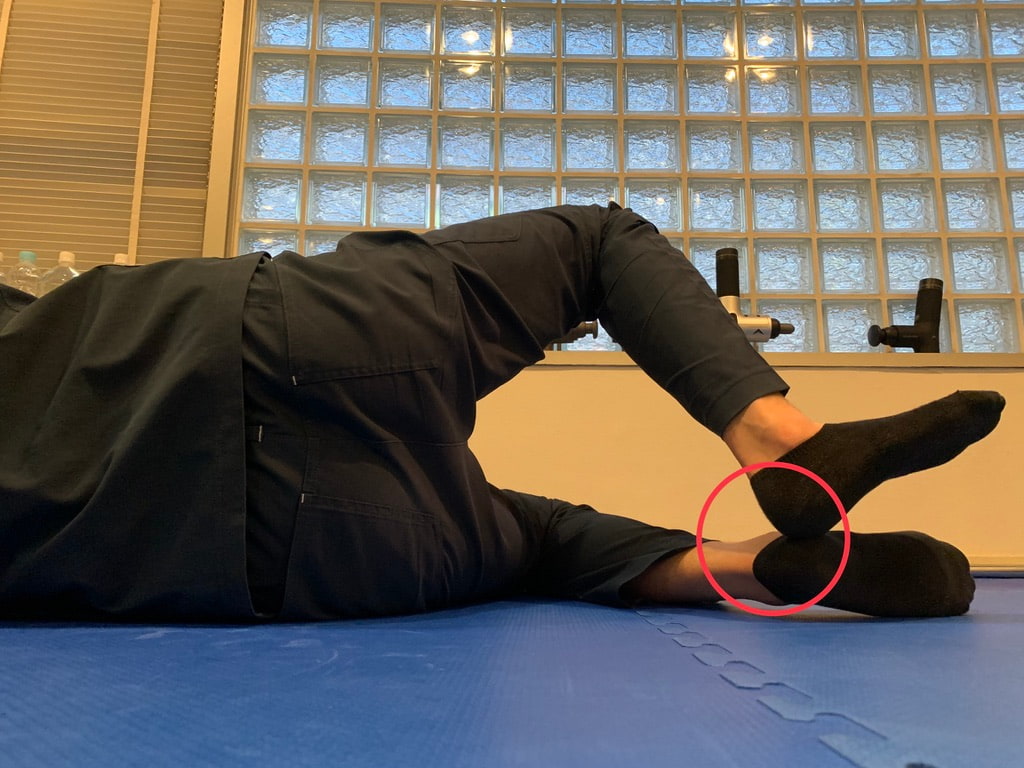

まず、横向きに寝ます。

膝の角度が90度になるように曲げ、両方の踵を合わせます。

上の脚を天井側に上げます。(脚を開く)

*このとき踵が離れないようにしましょう

お腹に力を入れて骨盤が開かないようにしましょう!

入りにくい方は膝を遠くに持っていくイメージで行なっていただくといいかもしれません。

下の写真のように骨盤が開いてしまうとうまく大殿筋に効かせることができません。

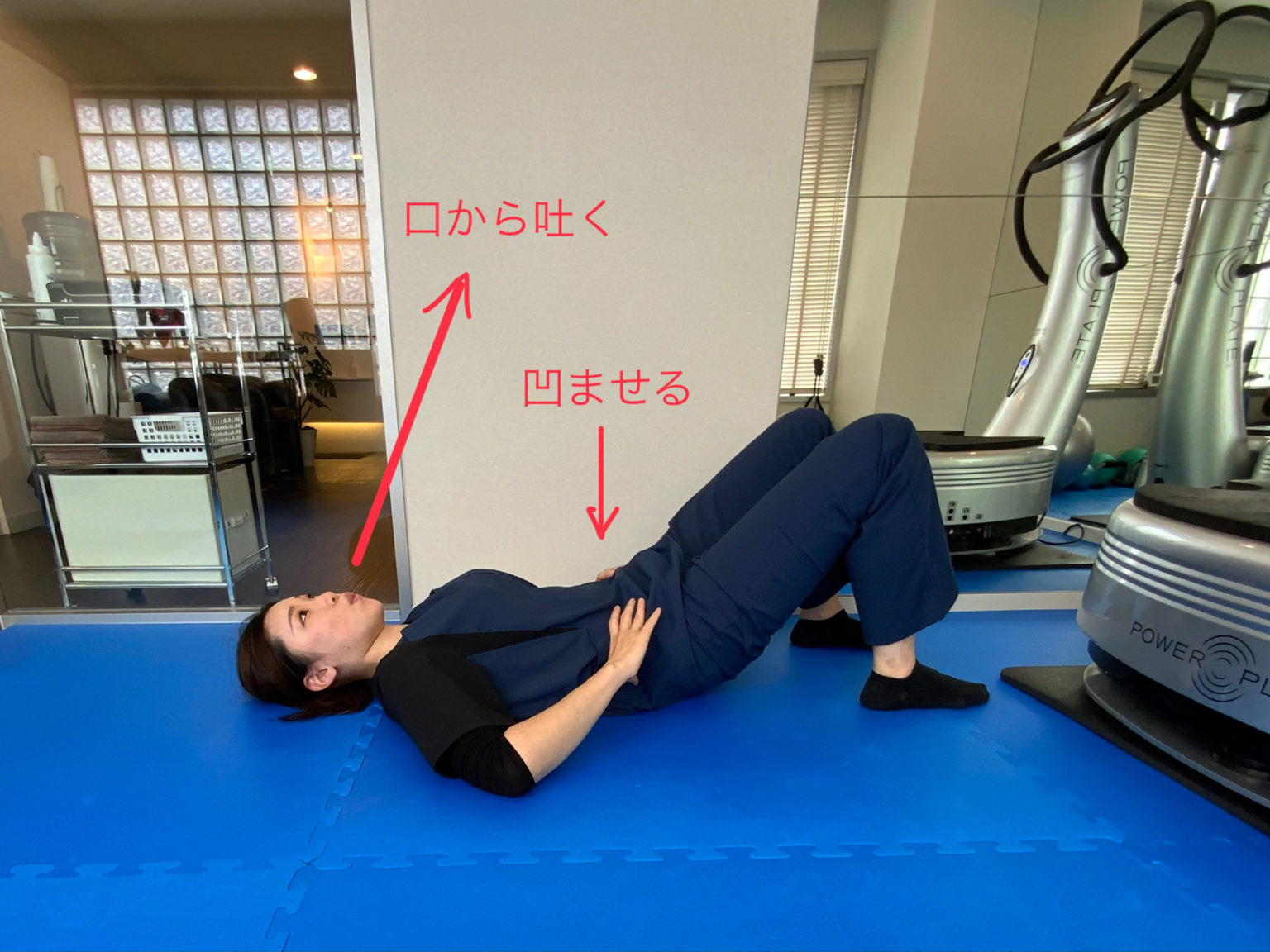

ヒップリフト

ヒップリフトのヒップはお尻、リフトは持ち上げるという意味です。

その名の通り、お尻を持ち上げるトレーニングとなります。

まず仰向けで寝て、膝を立てます。

お腹を凹ませます。

お尻を締めながら上に上げていきます。

下ろす時は股関節を曲げていきます。

下ろす時にお尻の力を抜かないようにしましょう!

無理やり高く上げたり、腰を反らしすぎないよう注意してください。

まとめ

・大殿筋は大きな力を発揮し、姿勢の保持や歩く、立つといった動作の起点となるエネルギーを作る重要な役割をしている筋肉

・大殿筋を鍛えることで良い姿勢の維持することができ、首肩こり・腰痛の解消につながる

今回は大殿筋についてお話ししました。

お尻の筋肉である大殿筋が肩こり解消に重要であること、わかっていただけましたでしょうか?

まずはできる範囲で先程ご紹介したトレーニングを行なっていただけたらと思います。

参考文献

(プロメテウス解剖学アトラス総論_運動器系)

(カパンジー機能解剖学II下肢)

(身体運動学)

(基礎運動学第6版)

執筆者:中込 優平

Yuhei Nakagome

帝京大学 医療技術学部スポーツ医療学科 健康スポーツコース卒業

神奈川衛生学園専門学校 東洋医療総合学科卒業

鍼師・灸師・按摩マッサージ指圧師

健康運動実践指導者

私は大学時代、 市営の体育館のトレーニングルームで運動指導をしていましたが、当時の自分にはお客様が肩や腰が痛いと仰っても解決する手立てがありませんでした。

そこから鍼灸あん摩マッサージ指圧師に興味を持ち始め、資格を取得しました。

日常生活の中で肩こりや腰痛などで悩み、 やりたいことができない方やもっと健康で良い生活をしていきたい方、 そんな方々のお力になりたいと考えています。