体の慢性的な不調を抱える方でしたら、「力を抜いてください」という言われた経験が一度はあるのではないでしょうか?

「自分では力を入れているつもりはないのに…」そのように感じる方は意外と多いように感じています。

実際、慢性的な首肩こりや腰痛、不良姿勢に悩まされている方の多くは、気がつかないうちに常にどこかに力が入っている状態で生活をしています。

たとえば、肩をすくめたまま仕事をしていたり、立っているだけでお尻や太もも、ふくらはぎに余計な力が入っていたりするなど、無意識の「力み」が習慣化してしまっているのです。

この無意識の力みがある状態でトレーニングをしても、力みがある箇所を強化することにつながることもあるため、場合によっては力を抜いてからトレーニングをしていく方が良いこともあります。

「トレーニングを頑張っているのに症状が改善しない」という方は、必要以上に力んで動こうとしてしまっている習慣が影響しているかもしれません。

そのために今回は「力を抜く=リラックス」の必要性についてお伝えしていきます。

力を抜くとは

力を抜くと言われても、自分自身に力が入っているかどうかに気がついていない方が圧倒的に多いです。

日常生活での偏った体の使い方により、体にアンバランスが生じ、それが日常化されることで力んでいる状態が「普通」になってしまっています。

「力を抜く」ための第一歩は、“自分が力んでいること”に気がつくこと

力みの多くは無意識に起こっているため、まずは「自分は今、どこに力が入っているだろう?」と意識を向けることが大切です。

たとえば、こんな場面を思い出してみてください:

• 電車の中で立っているとき、足に力が入りすぎていないか?

吊り革をつかんでる腕や肩、指先に力みが出ていないか?

• パソコン作業中、肩がすくんでいたり、腕に無駄な力が入っていないか?

• 座っているとき、腰や太ももを必要以上に緊張させていないか?

日常生活で無意識的に身についてしまった力みの習慣なので、ご自分では気がつけないことも多いです。

そんな時は他者から気づきの助言をいただけることで、発見しやすくなることもあります。

私たちは運動を通じて、力みの気づきに対してもお伝えさせていただいております。

力み過ぎの代償について

アウターマッスルが優位になる

人間の体は大きな力を発揮させようとするとアウターマッスル(二関節筋)が優位に働きます。

これ自体は自然な反応ですが、日常的にこの状態が長期に続くと、身体の動きは硬くなってしまいます。

今回は脊柱(背骨)を例に取り上げます。

背骨には計24個の骨(頸椎7個、胸椎12個、腰椎5個)がS字状に連なり、それぞれが細かく動くことでしなやかな動きや楽な姿勢をとることが可能になります。

この細かな動きの実現にあたっては、インナーマッスルがしっかりと機能していることが大切になります。

それでは、アウターマッスルが優位になると背骨はどうなるのでしょうか?

結論として、背骨が「1本の棒」のように動き、一つ一つの骨の動きが小さくなります。

その結果、背中や腰の硬さ・首肩のこり、全身の疲れやすさにつながっていきます。

インナーマッスルが使いにくくなる

アウターマッスルが過剰に働くと、インナーマッスルが機能しにくい状態となります。

インナーマッスルは、関節や背骨を安定させる「支えの筋肉」です。

しかし、表層の筋肉であるアウターマッスルが常に緊張していると、インナーマッスルの働きが相対的に弱くなり、体の安定性や繊細な動きが失われてしまいます。

その結果、「常に力を入れて姿勢を保つ」「楽にゆっくり動かすことが苦手」という状態になります。

力を抜いて、楽に動かすことを意識することで、アウターマッスルの働きを抑えて、インナーマッスルが自然に機能しやすくなります。

そのためには力が抜けることが第一歩となります。

体の燃費が悪くなる

常にどこかに力が入っていると、動作のたびに余計なエネルギーを使ってしまいます。

本来ならもっと楽にできる動きでも、必要以上に力を入れてしまう。

いわば、「エネルギーの無駄遣い=燃費の悪い状態」となります。

このような状態では疲れやすく、呼吸が浅く、回復しにくい状態となります。

特に肩や胸、背中の緊張は呼吸を浅くし、体を常に戦闘モード(交感神経優位)にしてしまいます。

リラックスしたい場面でも力が抜けず、体を固めていることが多くなってしまいます。

当然、首肩こりや腰痛の慢性化との結びつきは強くなってきます。

一方で、しっかりと力を抜けるようになると、必要なときに必要な分だけ力を発揮できる「省エネで動ける体」になります。

力を抜くことは、無理なく効率よく動くために必要不可欠なこととなるのです。

力を抜くために必要なこと

「力を抜きましょう」と言われても、実際にどうすれば良いか分からない方も多いと思います。

ここでは、日常生活やトレーニングの中で実践しやすい3つのポイントを紹介します。

呼吸を整える

力んでいる時ほど、呼吸は浅くて速くなり、息を吐く量が少なくなります。

「5秒で息を吸って、5秒で息を吐き、5秒息を止める」というリズムで呼吸してみましょう。 (1サイクル15秒、1分で4呼吸のゆったりペース)

仰向けで行うと、背中〜腰が少しずつ床に沈むように緩んでいく感覚が出てくるはずです。

床に触れる面積が増えていくのは、力が抜けてきたサインです。

この「緩んでいく感覚」を是非、丁寧に味わってみてください。少しずつ心地よさを感じてくると思います。

自分の体に意識を向ける

力みが強い人ほど、自分の体の状態を感じ取ることが苦手な傾向があります。

まずは「今、自分の体のどこに力が入っているか?」に気がつくことから始めましょう。

立っているとき、足の裏の感覚はどうか?

足の指先の輪郭までイメージできるか?

肩やお腹、太ももなど、どこかに「余分な力み」を感じたら、その部分の力みをなくすイメージを持ちながら、息を吐きながら緩めてみてください。

意識を向けることで、少しずつ「力が抜けた状態」がわかるようになります。

脊柱の分節運動

前述のように、背骨は24個の骨が連なってできています。

1つ1つの骨が順番に動く「分節運動」を意識することで、背骨の硬さを緩め、インナーマッスルを目覚めさせることができます。

キャット&ドッグ、ロールダウンのエクササイズではこの分節運動が意識しやすいです。

① キャット&ドッグ

・四つ這いの状態からお尻→腰→背中と順番に背骨を丸めていきます。

・丸められたら、一度息を吸って、吐きながらお尻→腰→背中と順番に背骨をまっすぐに戻していく。

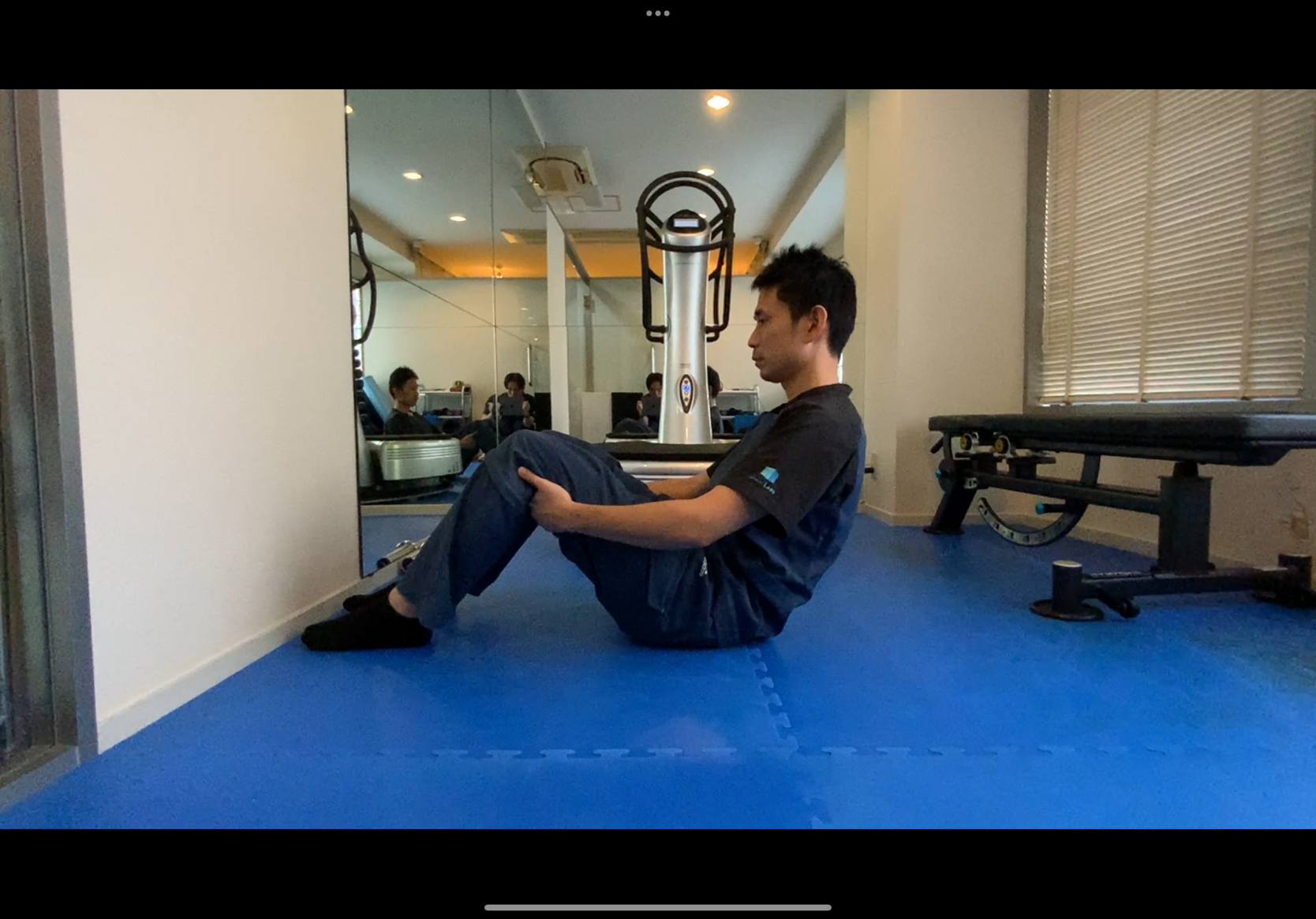

②ロールダウン

・膝を立てて座り、両手を太もも後ろに置きます。

・お尻→腰→背中と順番に背骨を丸めながら、仰向けの状態になっていきます。

※勢いよく体が倒れてしまう場合は、両手で太もも裏を支えるように軽く把持してスピードをコントロールしながら行います。

どちらのエクササイズも丁寧にゆっくり行うほど、無駄な力が抜け、体が軽く感じられるようになります。

まとめ

「トレーニング=頑張る」「力を入れること=良いこと」と思われがちですが、実際には、過剰な力みが取れることで、体は本来の動かし方ができるようになります。

力を抜くことで、関節はスムーズに動き、体の軸を感じながら安定して楽に動けるようになっていきます。

つまり、脱力とは「悪い」ことではなく、必要な力だけを効率よく使うための準備なのです。

無意識に力を入れてしまう癖は、長年の習慣から生まれています。

「今、どこに力が入っているかな?」と気がつくことから始めるだけでも、体は少しずつ変わっていきます。

力を抜くことを意識できるようになると、

・動きが軽くなる

・姿勢が安定する

・疲れにくくなる

・呼吸が深くなる

といった良い変化が自然に現れます。

慢性的な痛みや不調を改善していく上でも欠かせない変化になります。

トレーニングは「力を入れる練習」だけではなく、「不必要な力を抜いて、最小限の力で動かすこと」も大切です。

まずは一度、深く息を吐き、体の力をふっと抜いて、自分の体の状態を確認してみてください。

それが、「省エネで楽に動ける体」をつくる第一歩です。

執筆者:進藤 孝大

Takahiro Shindo

湘南医療福祉専門学校 アスレティックトレーナー科卒業

東京衛生学園専門学校 東洋医療総合学科卒業

鍼師・灸師・按摩マッサージ指圧師

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)

A-Yoga Movement coach

目の前にいる人の体のお悩み解決に全力を尽くす。

その想いだけで活動してまいりました。

スポーツトレーナーとして培ってきたノウハウと経験を活かして、

運動療法と鍼灸マッサージを組み合わせた治療を提案。

ご自身に合った適切なケア方法等、皆様のお悩み解決に向けて徹底サポートを行います。