外国人は肩こり知らず!?肩が凝るのは日本人だけ!!肩こりは日本人特有の国民病・・・これらは多くの方が一度は聞いたことがあるフレーズではないでしょうか。それらの説、実は間違っています。

誰しもスマートフォン操作の時間が長くなれば、首や肩が凝ってしまうという経験をしたことがあるはずです。これは海外でも同じことです。いわゆる「ストレートネック」と呼ばれる状態は、スマートフォンの普及が進むにつれ外国でも増加しており、海外ではText Neckとも呼ばれています。首を擡げ背中を丸める体勢をとることで、首の骨自体が曲がってしまい、体全体の悪い姿勢を助長するのみならず、子供の体の成長にも悪影響を及ぼす現代病のひとつと言われています。

このブログを今読んでくださっているそこのあなた、背中を丸めて画面を見てしまっていませんか?

本題に戻ります。

肩こりが海外の方も同様に起こりうるとはいえ、日本人は肩が凝りやすい、これは紛れもない事実でもあります。

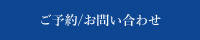

肩こりという言葉は、夏目漱石の小説「門」で使ったのが最初、肩こりという言葉に該当する言葉が海外には無い、といった説についても、肩こり治療専門家として丁寧に説明いたします。

そして、人体の構造からみた本当の意味での正しい姿勢もお教えいたしますので、ぜひお読みください。

肩が凝るとはどういう症状なのでしょうか?

首から肩、背中、肩甲間部などの部分が、重い、だるい、動かすと痛いなどの症状があると「肩が凝っている」「肩こりがひどい」と表現されることが多いでしょう。

文豪・夏目漱石が「肩がこる」と表現をしたことが最初とされていますが、それ以前の江戸時代では、肩こりに該当する言葉として、けんぺき(痃癖/肩癖)と呼ばれていたようです。しかしこちらは一般的ではなかったようで、夏目漱石の作品が、肩こりという言葉を広めたという説は事実と思われます。

肩こりとは肩周辺の「筋肉」が凝ることにより現れる症状です。

肩こりは、肩周辺の凝りの症状全般の総称です。具体的に凝っている部分というのは、肩周辺の筋肉になります。

肩周辺には、「僧帽筋」「肩甲拳筋」「板状筋」「半棘筋」「後頭下筋群=深部に存在し首と頭を連結する四つの小さなインナーマッスルの総称」「胸鎖乳突筋」「斜角筋」「三角筋」「棘上筋」「棘下筋」など、大小さまざまな筋肉があるのです。一部だけですが、次の図をご覧ください。

特に着目されることの多い僧帽筋や肩甲拳筋はご存じの方も多いことでしょう。しかし、実際はそれらだけでなく様々な筋肉が関与しており、肩まわりの筋肉は数も多く複雑がゆえに、肩こりを訴える方でも実際にどの筋肉が凝っているのかを認識できている人は、ごく一部の専門家を除けばほとんどいらっしゃらないでしょう。

肩こりと一言でいいましても、三者三様です。肩周辺全体を1つの部位として「肩」と捉えてしまいがちですが、どの筋肉が凝っているかも人によって異なります。肩の筋肉といいましても、何が原因でどこの筋肉が凝っているのかということは実際に細かくみていかなければわからないのです。

肩こりとは「結果」!!肩自体に問題が肩自体に問題はありません。

肩が凝っているという症状は、原因ではなくあくまでも結果です。肩こりを改善するにはコレが効果的!!この体操をするとラクになる、凝りがほぐれていく、といったフレーズは、結果を紛らわしているにすぎません。つまり原因はほったらかしということです。

今一度ご理解していただきたいことは、肩こりという症状は「結果」であるということです。凝りという症状だけを一生懸命ほぐしても、すぐにまた凝りは発生します。凝ってはほぐす・凝ってはほぐす・・・というゴールの無い繰り返しは、凝りをさらに強固なものにしてしまうのです。肩こり解消において重要なことは、肩こりの原因を見極め、その原因に対して個々にアプローチして解消していくことなのです。

肩こりという言葉に該当する英語がないという点について

日本語の「肩こり」に該当する単語が、英語には存在しない、という点ですが、日本語は、ひらがな、カタカナ、漢字を組み合わせて、本当に多彩かつ細かい表現が可能な言語であるということは重要なポイントです。日本語での繊細な表現、ニュアンスを英語で正確に伝えるのは不可能なことが少なくないでしょう。

肩こりと似たような症状を表す英語表現はあります。

たしかに「肩こり」という単語は英語にはありません。しかし、肩こりのような症状を「stiff neck」つまり「首こり」という言いまわしがされています。英語では肩をshoulder(=ショルダー)といいますが、これは肩の関節自体を指します。

肩こりとは、肩周辺の筋肉が凝ることを指します。海外では、首から腰までの筋肉全て「背中の筋肉」なのです。

例えば、腰痛を医学用語でlumbagoともいいますが、一般的にはpain in the lower back、もっと簡潔にlower back pain、またはbackacheと表現されます。backは背中です。背中の痛み、背中の低い部分の痛み、ということです。

ですから、肩周辺の筋肉は、背中の上の方の筋肉ですのでmuscles in upper backといいます。肩周辺の筋肉の凝りによる痛みはpain in the upper backやupper back painと表現されます。

背中の筋肉

先程、肩周辺の筋肉は複雑でたくさんの種類があることをご説明しました。背中全体となると相当な種類の筋肉があります。

背中の筋肉とは、首〜肩〜腰まで全てを指します。この背中の筋肉の図では右半分が表の筋肉、左半分がその下にある深層部の筋肉の説明になっています。

この筋肉図をご覧いただければ、首の影響により肩の筋肉が凝る、腰の影響により肩の筋肉が凝る、といったことは容易に想像できるでしょう。

つまり「肩が凝る」「首が凝る」を解決させるには、症状が出ている部分をみるのだけではなく、広い範囲で筋肉の構造を捉える必要があります。

冒頭で肩こりを訴える方で「具体的にどの筋肉が凝っているのかを把握できている人はほとんどいない」と申し上げました。凝った筋肉を特定するためにメスを入れるわけにはいきません。

体の動かし方、動作による痛み、症状から、問題のある筋肉を特定するには、解剖学的な専門知識はもちろんのこと多くの経験が必要なのです。