動脈解離という言葉は耳にしたことがある、ご存知の方は少なくないと思います。この動脈解離という病名を目にする・耳にするのは、芸能人や有名人の方が「動脈解離で入院」「大動脈解離で死去」といったニュースがもっとも多いのではないでしょうか。

解離と動脈というワードですと「解離性脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血」というのもよくありますね。

ついこの間まで元気だったのに・・・そんな突然の入院や訃報・・・そこで頻繁に出てくる「動脈解離」以外にも「脳梗塞」や「くも膜下出血」「脳内出血」もよくきく病名ですね。これらは、いわゆる脳卒中 です。

脳卒中はなってしまったらどうしようもない、と思われていませんか?

実は、この脳卒中と動脈解離は深い関係にあります。

当記事は、脳卒中を防ぐための方法についてのブログではございませんが、身近にあるリスクを少しでも減らしてほしいのです。脳卒中は年配の方に限った病気ではございません。子供でも起こります。脳卒中に年齢は関係ございません。

誰もが正しい生活習慣が大切ということは分かっています。ですが、実際の所、正しい生活習慣って何でしょう?たとえば、食事の場合、朝昼晩と1日3食が正しいのでしょうか?正しい睡眠時間って何時間?

正解は人によって異なる、というよりも正解はない、のが正解なのではないでしょうか。

生活習慣に正解はなくても、してはいけないこと、気をつけないといけないこと、これは絶体にあります。

そこで今回お伝えしたいのは「首を大切にしよう」ということです。

スマホが生み出したストレートネック

ストレートネックは首の骨が真っ直ぐになってしまっている状態をさす言葉です。耳にしたことがある方も多いでしょう。これが一般的になってきたのはスマートフォンの普及による影響です。スマホ首、スマホッ首ともいうそうです。

海外ではテキストネックと呼ばれています。そう、勉強や読書をする際は、下を向いて長時間首が動かないことがしばしばです。下を向いたまま首を動かさない、これが問題なのです。 仕事や勉強の場合、集中力の途切れたり眠くなったりと、合間合間で息抜きを自然といれますが、スマホの場合、楽しすぎたり熱中してしまったりで時間を忘れてしまうことが多いのと、片手で操作できてしまうが故に立っていても歩いていても横になっていても使えてしまうので、首を長時間動かさないリスクが非常に高いのです。

脳卒中は、首への高負荷と深い関係があります。

脳卒中ならびに動脈解離は、だれでにも起こりうることです。子供、大人関係ありません。当記事は、ぜひとも、知識としてあらゆる人に知っておいてほしい内容です。

椎骨動脈解離という病気をご存知ですか? 椎骨動脈解離(ついこつどうみゃくかいり)という病名を耳にしたことがあるという方は多くはないと思います。

2014年、国家資格を持っていない無資格者が免疫力を高めるためと称した独自の手技で乳幼児が死亡させるという大変痛ましい事件がありました。「ずんずん運動」という名前を記憶されている方はきっと多いと思います。

「ずんずん運動」は変わった名称なのでフォーカスされがちですが、上記の新聞の紙面にある通り「首ひねり」が一番の問題です。

乳幼児の首を無理に捻ることで、何が起こるか・・・乳幼児に限らず成人でも危険なことは誰にでも想像つくはずです。人間の関節は、個人差はありますが動かせる範囲(可動域)は大体決まっています。可動域をトレーニングで多少広げることは可能ですが、可動域を超えた動きをすれば怪我します。首の場合は、命に関わる危険があります。

人間は自分一人の力では無理な動き・可動域を逸脱した動きは普通はできません。ただ、人にやってもらうとなると話は変わってきます。

厚生労働省が禁止にしている首ポキ施術 身体に無理な負荷をかければ怪我するのは当然のこと。肩・肘・膝などを痛めれば日常生活に支障をきたしますが、生命に別状はないことがほとんどです。

ただし、首となると話は別です。

人間が生きていく上で最も大切な部位は、心臓と脳です。心臓と脳つまり頭と体をつないでいるのが首です。首は背骨の一部で、背骨の中に脊髄があります。そして脳は脊髄と繋がっています。脳が機能するために必要な血液は首にある動脈を通って送り込まれます。

首へのダメージが命取りになりやすいことはご理解いただけると思います。

では自分で首を捻る・首の骨をポキポキ鳴らすといった行為で簡単に首がダメージを受けるかと言いますと、そこまで人間の体はもろくは出来ておりません。ただし人にやってもらう場合は要注意です。自分自身ではできない動き、つまり人間本来の動作ではない、つまり、そのような行為に耐えれるように体はできていないためです。

整骨院・カイロプラクティックでは首ポキを施術することが多々ありますが・・・

一部の危険な手技の禁止 カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

出典:医業類似行為に対する取扱いについて 厚生労働省

国が禁止するよう通達しています。

当通知は平成3年、今から25年以上も前に、厚労省が当時の業界の氾濫状況を危惧し出されたものです。今と昔は違うから問題はない、という意見をネット上で散見しますが、厚労省サイト上にこの内容を撤回する新たな通知はありません。よって厚労省としては現在でもスラスト法などの首ポキ施術は危険なため自粛するようにという見解といえるでしょう。(スラスト法とはカイロプラクティックの用語です。アジャストメントの一種で関節をボキっとするときに瞬間的な圧を加える動作そのものの通称のことです。)

首に無理な負荷がかかることが大変危険とはいえ、具体的に首の中では何が起こるのでしょうか?きっと「首の筋肉を痛める」「首の骨が折れる」といったことを想像されることでしょう。

首には頸動脈があります。頸動脈が切れたら死んでしまう、というのは、映画・漫画などでも度々描写されてきました。

首の血管に着目しますと、椎骨動脈解離・脳動脈解離を引き起こす可能性があるのです。

椎骨(ついこつ)とは、首から腰までの背骨の構成パーツとなっている骨です。首の骨、いわゆる頚椎(けいつい)とは7つの椎骨で構成されています。

椎骨動脈は、頚椎の椎骨の中にある動脈です。後ほど詳しく解説しますが、椎骨動脈は首にある動脈の1つであるとだけ心に留めておいてください。

日本人の死因の代表「脳卒中」 脳卒中は、頭(脳)に異常が起こり、突然、倒れる(卒倒する)という意味で、昔から使われてきている言葉ですが実は医学用語ではありません。一般用語です。正式には脳血管障害 と言います。脳血管疾患と表記されることもあります。脳血管障害は、病名ではなく、脳をとりまく病気の総称です。脳梗塞や脳出血、クモ膜下出血が代表的で、もやもや病・慢性硬膜下血腫も脳血管障害に分類されます。

最新の平成25年の人口動態統計では、脳血管要害は日本人の死因第4位に入っています。長年トップ3に鎮座していましたので、脳卒中はガンと同じくらい知名度あることでしょう。

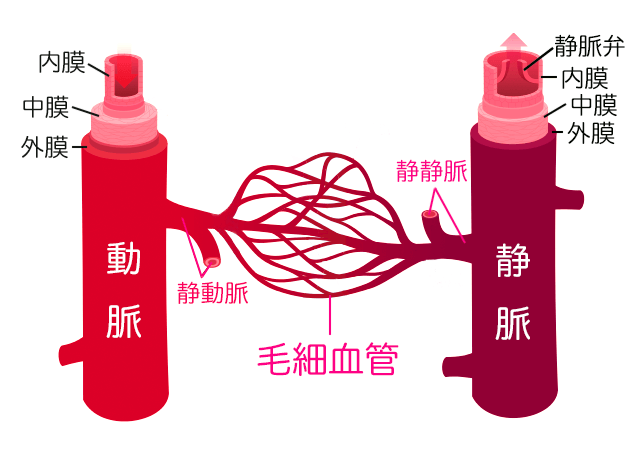

動脈解離を理解するために必要な血管についての基礎知識 血管は大きく3つの種類に分かれます。 まず、この病気を理解するために血管の構造を理解していただきたいと思います。

血管は動脈・静脈・毛細血管に大別されます。

心臓から血液を送り出すのが動脈。心臓に血液を戻すのが静脈。動脈・静脈ともに末端の細い血管は細動脈・細静脈と呼びますが、その細動脈と細静脈を結んでいるのが毛細血管です。

血管は3層構造 下図をご参照ください。血管は単なる管のように見えますが、実はその構造は複雑です。血管の壁は、内側から外側にかけて、内膜、中膜、外膜の三つの層から出来ています。これは動脈・静脈共通の仕様です。

このように血管は動脈と静脈共に3層構造です。同じ3層構造ではありますが、動脈と静脈では構成する組織が異なります。動脈は静脈に比べて、より強力な組織でできています。動脈は、万が一破れてしまうと内臓に栄養を送れなくなってしまい生命に関わる一大事になってしまうため、めったなことでは破れたりしないような強固な構造になっています。

動脈が静脈と比較してどれくらい強固かと言いますと、動脈には鍼はり が通りません。静脈には鍼は通ります。鍼を経験されたことない方は、鍼を刺すと血管を突き破るのでは?と不安に思われることでしょう。ご安心ください。毛細血管をはじめとする細い血管には損傷を与えますが、すぐに回復する問題のないレベルです。鍼が動脈に刺さることはありません。

本当に動脈に鍼は刺さらないの?という疑問をお持ちの方へ

鍼は動脈に刺さらない 筆者は中国でおこなった人体解剖実習にて、動脈と静脈に鍼を刺して感触の違いを学びました。

もちろん生きている人間で試すことはできません。実習で使用させていただいたご献体はホルマリンで細胞が変性しているとはいえ、その感触の差は歴然!!

なんとか動脈に刺してみるぞと意気込んでみるものの、通常に鍼灸用の鍼では刺すどころか逆に鍼が曲がってしまい負けてしまいます。

静脈は鍼を刺すことはできますが、動脈は刺すことができないほどその壁は強固なものなのです。

血管に鍼を刺さることを心配される方はたくさんいらっしゃいます。今一度強調しておきたいこと、それは鍼灸用の鍼で、重大な問題が起こり得る動脈に鍼を刺すことはそもそも物理的に困難である という事実です。そして、ある程度の経験を積んだ鍼灸師ならば筋肉とそれ以外の組織の感触の差を感知できます。仮に誤って動脈に刺そうとしてしまう可能性そのものが極めて低いということをご理解いただけたらと存じます。

動脈解離の「解離」とは何が解き離れるのでしょうか? 動脈の構造の次は、イマイチわかりにくい「解離」を説明します。

動脈の管の壁は3層構造です。この層と層との間で避けてしまった状態を医学用語で「解離」と言います。

何らかの理由で動脈の壁が内側から破れて、動脈内を流れる血液がこの壁の中に入り、動脈の壁が層と層との間で裂けてしまった状態を指します。内膜・中膜・外膜と重層構造になってくっついている血管の壁がはがれてしまうことですね。

これには二つのタイプがあります。

狭窄型 内膜と中膜との間が裂けて、その間に入った血液が、裂けた内膜を内腔側に向かって膨らませてしまうタイプ

すると、その部分の動脈の通路は狭くなって、ひどい時には狭くなった部分が詰まってしまうこともあります。その結果、血液が流れなくなって、脳梗塞を引き起こしてしまうこともあります。

動脈瘤(どうみゃくりゅう)型 中膜と外膜との間が裂けて、その間に血液が入った場合で、外膜が動脈の外側に向かって膨らんで血管のコブ(瘤)のようになるタイプ

このタイプで重症の場合はコブが破れてくも膜下出血が起こることがあります。

動脈解離が生じる原因 動脈解離というと大動脈解離が有名ですが、動脈解離は全身の動脈で起こります。

動脈解離が何故起きるのか?残念ながら原因は一つではありません。高血圧・糖尿病・高脂血症といった生活習慣病や、喫煙・動脈硬化・血管の病気・外傷など様々な原因があります。複数の要因が合わさっていることの方が多いでしょう。そして原因が特定できない原因不明なことも珍しくありません。

椎骨動脈解離は椎骨動脈の動脈解離です。椎骨動脈とは? 椎骨(ついこつ)は、首の骨の名前です。

首の動脈は2種類。左右で1本ずつで合計4本。 当院は首こりの専門院ですので首の動脈に焦点を当てます。首の動脈と言っても頚動脈と首の骨の中にある椎骨動脈の2つあります。首の動脈といえば頸動脈。当記事では頸動脈解離ではなく「椎骨動脈解離」について取り上げます。

椎骨動脈は右と左に一本ずつあります。「未破裂左椎骨動脈解離」という病名の場合、左側の椎骨動脈に解離が生じているが破裂まではしていないということです。

椎骨動脈解離は大変危険です。 「椎骨動脈解離」とは、何らかの理由で、椎骨動脈の壁が破れてしまい、血流が妨げられてしまう病気です。椎骨動脈は脳の深部へ血液を送る重要な血管なので、ここからの血流が閉ざされてしまうと生命に重大な影響を及ぼします。

特に、動脈解離が生じ②のタイプにように、動脈瘤(血管のコブ)ができることを医学用語で解離性動脈瘤と呼びます。

解離性動脈瘤は、脳に関連する動脈の中でも特に頚部の回転の影響を受けやすい椎骨動脈から脳底動脈(椎骨動脈の延長にあり脳の深部へ到達する血管)に多く、発病の年齢は年齢も40歳代最も多いですがそれに限らず20~60歳代と幅広いです。一般的な脳血管障害は中高年者に多いという認識がありますが、解離性動脈瘤を起点とした脳血管障害は比較的若年者、働き盛りの年代に多いといえます。脳神経外科領域では、年齢の若い世代に起こった脳梗塞(のうこうそく)やくも膜下出血などの脳卒中の場合、まずこの病気を疑うといわれるほどです。

椎骨動脈の解離性動脈瘤は、脳梗塞やくも膜下出血といった症状が出現する前に、突然に起こる片側の項部(うなじ)や後頭部の痛みが出現することが多いです。これは動脈の壁が裂かれて解離するときに感じる痛みであろうと考えられています。それに続いて脳梗塞やくも膜下出血が起こるのです。

そこで、急に起こったひどい項部痛や後頭部の痛みがあれば、この病気を疑う必要があり、その場合、頚部~頭蓋内の椎骨動脈のMRA検査を実施するのが普通です。(MRAとはMRI検査の技術を応用した血管造影検査のことです)

また、動脈解離が原因でなくとも、先天的に無症状で動脈瘤をもっているという方もいらっしゃいます。その場所が椎骨動脈である可能性も考あります。動脈瘤は症状が無ければ検査を受けることもありません。危険かどうかの判別は、たまたま検査して見つかった場合くらいしかできないのが現実でしょう。そもそも症状がない場合、精密な検査は保険がきかず高額であり、さらに中規模以上の病院で行う必要があるため、ハードルが高いのです。

ここまでを簡単にまとめると、椎骨動脈解離が生じると、脳への血流が閉ざされて脳血管障害の元となる可能性があります。 脳出血やクモ膜下出血などの前段階となる場合があるので、馴染みが薄いとはいえ軽視はできない重い病気といえるでしょう。

椎骨動脈解離が生じる原因 椎骨動脈解離を発病する原因、すなわち首の動脈が内側から裂けてしまう主な原因は、頚椎の捻転を伴う動きやスポーツや運動などによって頚椎の中を走行する椎骨動脈に対する軽微な外傷と考えられています。動脈硬化が進行していたり、高血圧の場合には、確実にリスクは高まるでしょう。残念ながら、明らかな原因が不明の特発性(非外傷性)の場合もあります。

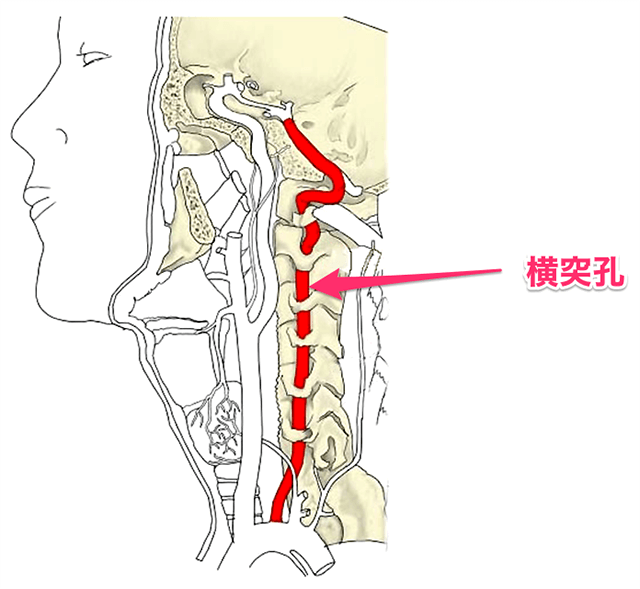

頚椎は7つの椎骨で構成されていますが、椎骨の両サイドにある小さい穴があり、横突孔(おうとつこう)と言います。椎骨動脈は、その7つの横突孔のうち6つの横突孔から成る狭いトンネルを通って首から脳へむかって走行しています。つまり、頚椎の動きに連動して椎骨動脈も動きます。

このように解剖学的な面からも、首を普段自分で動かすことができる可動域を超えて他者の力で急に捻転させてポキっと鳴らす行為は、少なくとも椎骨動脈にとって良い影響は期待できないこととなります。

ストレートネックの人が首ポキ施術を受けるとリスク増大 首ポキ施術は、ほとんどの場合、首・肩こりやそれに伴う頭痛などの症状を解消する目的で行われます。そのような症状を抱えている方は高い確率でストレートネックの状態であることが多いです。

ストレートネックは一昔前まではパソコンを使ったデスクワークの方が訴える症状でしたが、今ではスマホ症候群の一つとして有名で「スマホ首」とも呼ばれています。スマートフォンの普及の結果、スマホ首・ストレートネックで悩むのは大人だけではありません。むしろスマートフォンを長時間使っているのは子供です。ということは、国民の多くが、首や肩のこり・痛みといった症状を抱えており、首の骨を鳴らす行為を癖にしている方が少なくない、首ポキ施術でスッキリしたいと思っている方が増え続けているとも言えます。

ストレートネックを引き起こす原因は筋肉。骨ではありません。これは肩こり・首こりにも言えます。 本来カーブあって然るべきものが、そのカーブがなくなってしまうと椎骨動脈の通るトンネルも不自然な形となってしまいます。すると中を通る椎骨動脈も不自然な走行となります。ストレートネックの状態で無理に首を動かそうとすると、頚椎に負担をかけ痛みにつながるだけでなく、椎骨動脈にも必要以上のストレスをかけてしまうことになるのは想像できると思います。

スマホ首という言葉が広まっているようで、ストレートネックは現代病の代表のひとつといえる状況になりつつあります。ですからストレートネックについては後日詳しく書きたいと思いますが・・・ストレートネックを引き起こす原因についてだけ押さえておいてください。ストレートネックは高齢者や一部の特殊な例を除いてほとんどが筋肉によって引き起こされます。骨ではなく「筋肉」です。 骨の配列は筋バランス(アライメントと呼ばれることが多いです)や体の使い方によって生じます。長年、悪い姿勢が悪い状態が続くと筋肉がそれに合わせて変化していきます。ここはとても重要なポイントです。骨の配列が歪むのは、筋肉の変化による結果です。ですので、関節をボキボキ鳴らして矯正と呼ばれる施術を行っても一時的だったり、気分的によくなった感じがするだけで、配列そのものが根本的に改善されることは絶対にありえません。

脱臼してはずれてしまった関節を元に戻す「整復」というものがあります。これは柔道整復師の専門領域です。外れた関節を元に戻すわけですから、ボキっとやれば骨のゆがみが治るようなイメージをもたれる方は少なくないと思います。脱臼と骨の配列(アライメント)の矯正は根本的に異なるものです。脱臼は無理な力が関節に急激にかかったことで生じますが、アライメント異常は小さな力が持続的にかかり時間をかけて生じますので、発生の原因からして異なります。ですから、脱臼の整復と、ストレートネックなどのアライメント異常の矯正は、目的こそ骨も配列を整えるということで同じですが、内容としては全く別物です。

骨にアプローチしたところで歪みは一時的に矯正されるだけです。すぐに元に戻ります。 骨にアプローチするのではなく筋肉にアプローチすることで骨格を正す。これが正解です。姿勢という点では、納得していただけると思います。

とは言いましても、人は様々な不調を抱えています。関節の痛みや腰痛といった姿勢や動作と直接関係していると思われそうな症状以外で、最もポピュラーな悩みの代表は頭痛かもしれません。

業界の実状としましては「首から後頭部にかけての頭痛は椎骨動脈が原因であり、背骨のゆがみが椎骨動脈に負担をかけている・・・」という考え方があります。整体やカイロプラクティックの領域ではしばしば「〇〇矯正」「アジャストメント」といった施術によって関節をボキッと鳴らして「ゆがみ」を矯正することで頭痛が治るとされる行為が気軽に行われています。

ですが、ここで忘れてはいけない大事なことがあります。

頭痛は椎骨動脈解離の症状のひとつ!! 頭痛で病院にいって検査をして助かったという話はよくきくと思います。放置していたら手遅れになるところだったというのは割と身近な話であり、誰にでも起こりうることなのです。

頭痛は椎骨動脈解離の初期症状のひとつです。これが大事に至った結果、脳梗塞・クモ膜下出血といった脳卒中になる可能性が高いのです。脳動脈瘤・脳動脈かい離といった言葉が使われることが多いかもしれませんが、脳動脈は椎骨動脈と繋がっています。つまり椎骨動脈の上の部分からは脳動脈です。

頭痛の原因が椎骨動脈解離の症状かどうかを判断できるのは病院のMRIなどを使った検査のみです。頭痛の原因は、整体やカイロにいっても絶対にわかりません。

整体やカイロを体験したことがある方でしたら、一度くらいはボキっという施術を受けたことがあることでしょう。頭痛持ちの方でしたら自殺行為・ロシアンルーレットです。そして頭痛持ちでない場合でも、はっきりと申し上げますが、首ボキ施術はたいへん危険です。厚生労働省もとりわけスラスト法とよばれる首ポキ施術に関しては危険であり自粛するよう警笛をならしているということは首ポキ解消法の真相(首をポキポキ鳴らすのは本当に危険なのか?脳血管障害や死亡リスクとの関連性) でもお伝えさせていただきました。また、カイロプラクティックの本場であるアメリカにおいても、米国心臓協会と米国脳卒中学会は、スラスト法が脳卒中を引き起こす可能性があるとの声明を、2014年8 月7日発行の米医学誌「Stroke」(電子版) に掲載しています。

首ポキ施術は受けないでください。そして、施術者も絶対に行わないでほしい。 自ら首を捻じってポキっと鳴らすのと、他者の力で動かして鳴らすのでは訳がちがいます。「首ポキ施術」は本当に危険 なのです。スッキリ感が得られる以外のメリットはありません。一瞬の爽快感と引き換えに生命に関わる危険性を高めてしまうのはもはやデメリットの範疇を超えています。

アライメント異常は骨をボキボキしても治らない 前述しましたように、首肩周辺に症状をかかえている方はストレートネックなどの頚椎のアライメント異常をかかえている方が多いです。アライメント異常があると関節は正しく動くことができないため、そのような状態で急激に動かすことによってかえって傷めてしまうこともあります。

アライメントの異常はいくら骨をボキボキしても改善しません。それどころか骨の配列が正しくない状態で首を動かすことは椎骨動脈にも余分なストレスを与えてしまう可能性もあります。首ポキ施術は気軽に受けるべきではないですし、施術者は絶対に行うべきではないのです。

脳神経外科の医師も注意を呼びかけています 脳神経外科の第一人者である平山晃康教授は以下のように述べておられます。

痛みを主訴とする脳外科疾患の診断のポイント 椎骨動脈解離を診断する契機になる初発症状は、突発する片側の後頭部から後頚部にかけての痛みである。出血型では、解離による関連痛に加えて、くも膜下出血が頭痛の原因になっている。虚血型でも、同様の痛みが起きる。よって、中年の成人に片側の後頭部から後頚部にかけての頭痛が突発したときには、椎骨動脈解離を疑わなければならない。また、カイロプラクティックの頚部への施術や、美容院などでのシャンプー後(hairdresser’s salon syndrome or beauty parlor syndrome)にも起こる可能性があるので充分注意が必要である。

出典:痛みを主訴とする脳外科疾患の診断のポイント 日本大学病院脳神経外科 平山晃康教授

首ポキ施術は「一時的なスッキリ感」を得られます。そのスッキリ感とリスク・代償を天秤にかけたら・・・受けたいと思われる方は限りなく少ないのではないでしょうか。リスクを冒してまでの得られるメリットは無いため、首ポキ施術を受けるのだけは絶対にオススメしないと主張させていただきます。

誰にでもできる脳卒中予防方法 ここまで小難しい話・危険や不安を煽るような表現をしてしまいましたが、何ができる?どうすればいいの?とお思いでしょう。

首はデリケートだから大切にするという意識をもつ コメカミや後頭部を強打したら死んでしまう可能性があることは多くの人がご存知のことですが、普段コメカミや後頭部を守ろうと意識されている方は少ないはずです。ですが、外部からの衝撃がありそうでしたら自然と守ろうとするはずです。

首に対しても同じような意識を持ちましょう。

女性なら見ず知らずの男性に髪の毛を触られるのはとっても嫌なことでしょう。首を勝手に触られるのを嫌!強い力で触らないで!くらいの意識でよいと思います。

首の骨を鳴らすのを目的としない スマホが生活の一部になってしまい、首肩への負担は老若男女とわずどんどん増しています。

気づけば街中にストレッチ店がいっぱいあります。少し前までなかったと思いませんか?

首や肩が凝ったらストレッチするのは良いことです。が、首の骨を鳴らすことを目的になってしまっている人が結構います。

数年前に大橋未歩アナを襲った「若年性脳梗塞」・・・原因は首をボキボキ鳴らす癖だったそうです。

「若年性脳梗塞」でいう若年性とは45歳以下を指します。20代・30代・40代前半はみな若年として扱われます。

漫画「北斗の拳」のケンシロウのように拳をボキボキ鳴らしたりするのと同じ感覚で、首や肩の骨を鳴らしてしまうのはやめましょう。

首ポキ施術だけは受けない! 整体やカイロプラクティックに通っている方、通うことをご検討中の方に対して、整体やカイロプラクティックへ通わないで!!とは言いません。

首ポキ施術だけは遠慮する旨を、予めお伝えください!

脳卒中の100%予防するのは不可能です。

脳卒中になって、治って通常の生活に戻れる可能性は決して高くはありません。

脳卒中は年齢に関係ございません。リスクを避けることは簡単です。誰にでもできることです。知っているか、知らないか、だけです。

首ポキをしない・受けない・・・心よりお願い申し上げます。

カイロプラクティックや整体で救われた・救われている人がいるのも事実 ここまで首ポキ施術は危険だから受けるべきではない!!という一点ばりの主張でしたが、カイロプラクティックや整体を全否定しているわけではありません。当たり前のことですが否定はできません。これらの施術で救われた患者さんは実際にいらっしゃるわけです。

カイロや整体が果たす役割を明確にして民間療法としての責務をはたしている施術者がいないわけありません。現実には簡単な講習やセミナーを受けただけの整体師やカイロプラクターがほとんどかもしれません。カイロプラクターや整体師に関する法律自体が存在しないため、誰でも名乗りたければ名乗れます。

今、この記事をご覧のあなたも「カイロプラクターです」「整体師です」って自称できるのです。

ゴッドハンド多すぎる問題 それぞれがゴットハンドを自称しているという実状があります。ゴッドハンドと呼ばれている人、多すぎると思いませんか?真面目に堅実に標準医学に則っり信念を持って施術している施術者がいないわけでは決してないにせよ、それは極めて少ないのです。

医師でないのに医師であるかのごとくまたは医師や医療を連想させるような名称の表現を用いたり診断行為が実際行われていること、とにかく何回も通ってもらうことが第一に考えられているために利用者の混乱を招き、本当に困っている方が適切な処置を受けられない状況であったり、かえって難治性となってしまうということが実際に起こってしまっているという点です。

首や肩の調子が悪くてなんとかしたいと思っている方で、通りすがりのお店・整骨院になんとなく入ってみようとお思いになられる方は少なくないと思いますが、街中にはコンビニ以上に溢れています。ドラッグストアでも、薬剤師のいないところといるところがあるように(薬剤師がいなければ例えばロキソニンは買えません)、肩こり・腰痛に効きそうなお店・整骨院は、国家資格保持者が行っているところとそうでないところが混在しています。雰囲気・技術云々以前に、最低限国家資格者かどうかだけは確認しましょう。 これは腕うんぬんの話ではなくトラブルにあう確率の話です。悪化してしまう・無駄なお金と時間を使ってしまう確率を下げたいのであれば、まず国家資格者を選びましょう。

筆者個人的には、医学的根拠として周知されるよう前向きな努力・研究を惜しまないということが前提であればの話ですが、現時点で厳格な統計学的処理をパスした医学的根拠に乏しくとも一定の規範や倫理観をもって受け手のメリットを追求した施術に徹することは、ある程度は許容されるものではないかと考えています。

カイロプラクティックの宣伝文句にある「アメリカでは医師として認められている!!」のウソ

海外では医療として認められている。WHOが・・・といったキャッチフレーズについて カイロプラクティックを行っているところが日本では認められていないけど海外では医療として認められている・海外では医療である、と宣伝しているのを目にしたことある方は少なくないと思います。日本では認められていませんので、整体師・カイロプラクターは誰でも名乗れますし開業も可能です。国内で民間資格はありますが、国家資格ではありません。

「アメリカやヨーロッパ諸国では医者として認定されている。」や「カイロプラクティック医師」、「アメリカでは第一医療機関として認められている」等といった表現/主張は間違いである。これは先ず、アメリカにおいてのカイロプラクティックは、日本では医師のみが行うことが認められているX線撮影装置の使用による検査や診断・診察業務が法律により認められている事や、州によっては一部の外科的処置を行うことが法律により認められているという、我が国には前例のない専門職であることによるものだと考えられる。また、これはアメリカにおいてDoctor of Chiropracticという第一職業専門職学位が授与されることで、Doctorを医師と間違って訳しているまたは、広告のための誇張だと考えられる。アメリカにおいてはDoctor(Dr.)の敬称は医師にのみつかうものではなく、Doctorate degreesが授与される専門職、Ph.D.の学位をもつものを習慣的にDr.の敬称をつけて呼ぶ。

出典:カイロプラクティック wikipedia

ウィキペディアより引用しました。当然のことですが日本ではX線撮影装置の使用による検査や診断をカイロプラクターが行うことは出来ません。アメリカでいうドクターの呼び方と日本のドクターの意味が異なっているという事実。アメリカでドクターだから、日本では医師、とはなりません。これを恣意的に悪用しているケースが多いので、この点を踏まえてカイロに通うことを検討なさってください。

首ポキ施術行為の蔓延問題の本質 鍼灸・マッサージは一般的には「東洋医学」という認識されています。今では美容鍼ブームのおかげで美容にいいというイメージをお持ちの方が増えたかもしれませんが、まだまだ「気」や「ツボ」といったよくわからないけれど効くらしい・・・という得体のしれないイメージをお持ちの方が多いはずです。

鍼灸治療は今では多くの大学病院でも取り入れられておりますが、医療関係者の中には擬似科学、インチキだとお考えの方もいらっしゃいます。施術を行う側としても「曖昧さ」や「東洋医学」に甘んじて、「根拠のない見せかけの医学」を行ってしまっている施術者が少なくないのも事実。このようなことからも「鍼灸・マッサージは疑似科学・ニセ医学である」という考えを否定したくてもできない状況であるということが実際のところです。

首ポキ施術行為が蔓延していう本質的理由はこれらの業界の現状によるところが大きいと思います。

例えば、鍼ひとつとっても、ツボにうつという東洋医学的な手法が大半ですが、現代医学的に考えて的確に筋肉・筋膜にうつやり方もあります。世間一般では鍼=東洋医学ですが、西洋医学的に鍼を行っている人も、知らない人からみれば東洋医学やってる人と思われるわけです。一般の方ならそう思われても仕方ないのですが、医療関係者でも「はいはい、東洋医学ね」と理解しようとすらしてくれないことが割と普通です。

ですから、まして国家資格者でない人が、首の骨を鳴らす施術していても最初から眼中にすらないのです。医師が気にするのは眼の前の患者さんです。カイロや整体で首ポキをしている人たちではありません。だから好き勝手にやれてしまい、行政の指導も、結局は事件・事故で大きな社会問題にならない限り放置と一緒です。

あなた自身だけでなく、身の回りの人・大切な人に伝えてください 首ポキ施術蔓延の原因が業界自体の体質?にあるとはいえ、今は国民ひとりひとりが情報発信者のネット社会です。業界ではなく社会をつくっているのは私たちひとりひとりです。つまり誰にでも変えられる力があります。力の大きさは関係ありません。

脳卒中になると、意識が戻らずコミュニケーションとれないまま亡くなられるのはよくあることです。そして運良く生き残れたとしても障害を持ったまま生きていかないといけないケースも多いです。

一番大切な人が、寝たきりで意識が戻らない、そんな悲しい残酷な世界を想像してみてください。

知らなかった、そう言われたから・・・では後の祭りです。

「首の骨ならす癖やめなよ!死ぬかもしれないよ!!。」

たとえ、そう声かけたところで癖になっている人の癖を直すことなんて難しいのですが、少なくとも「え?死ぬ?」という意識を持ってもらうことは間違いなくできます。そんな小さな意識だけでも、全然ちがってきます。

執筆者:丸山 太地

日本大学文理学部

鍼師/灸師/按摩マッサージ指圧師

病院で「異常がない」といわれても「痛み」や「不調」にお悩みの方は少なくありません。