- 最新の記事

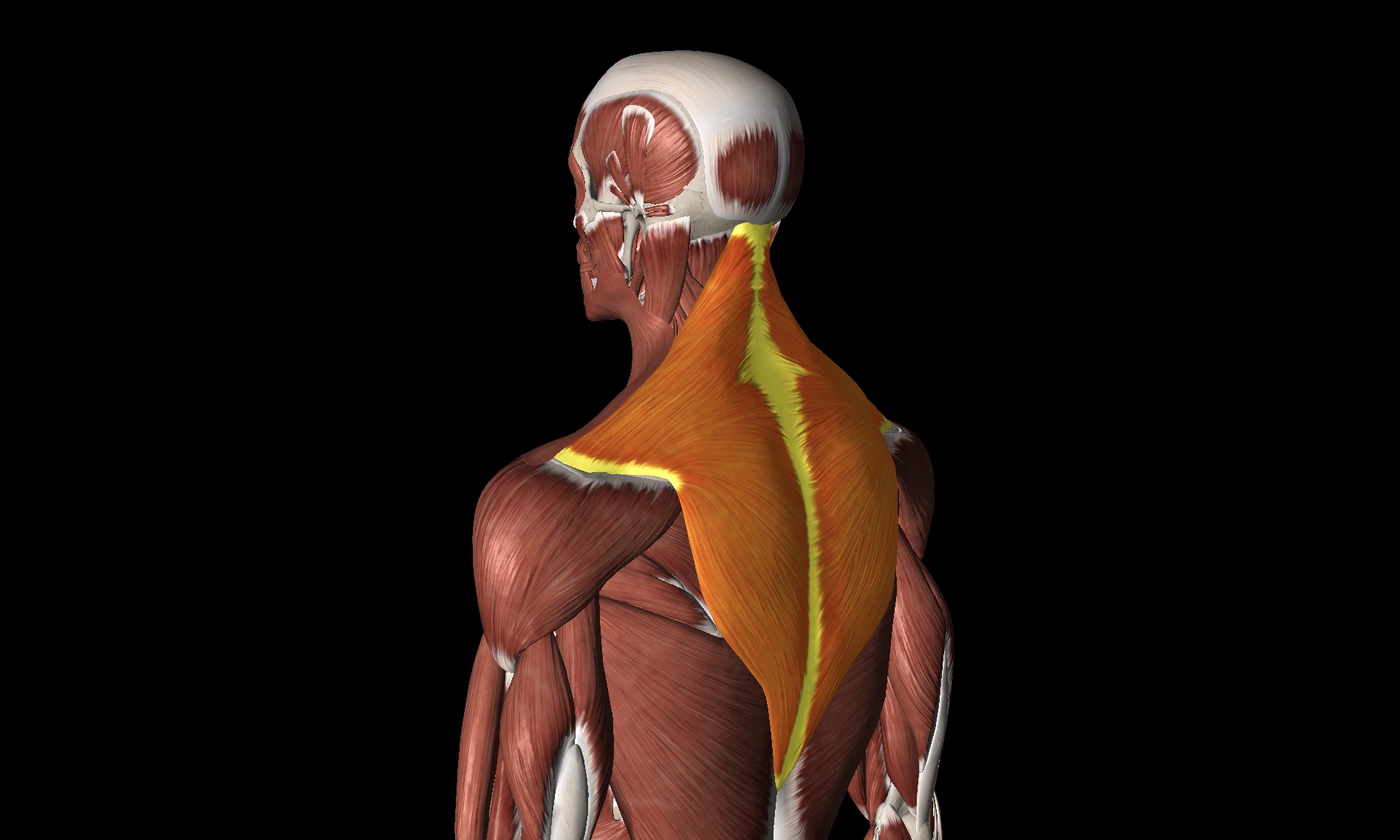

- 2025-07-05 長時間の座り姿勢による肩や腰、腕の慢性的な負担やこりが改善したケース|ケースレポート

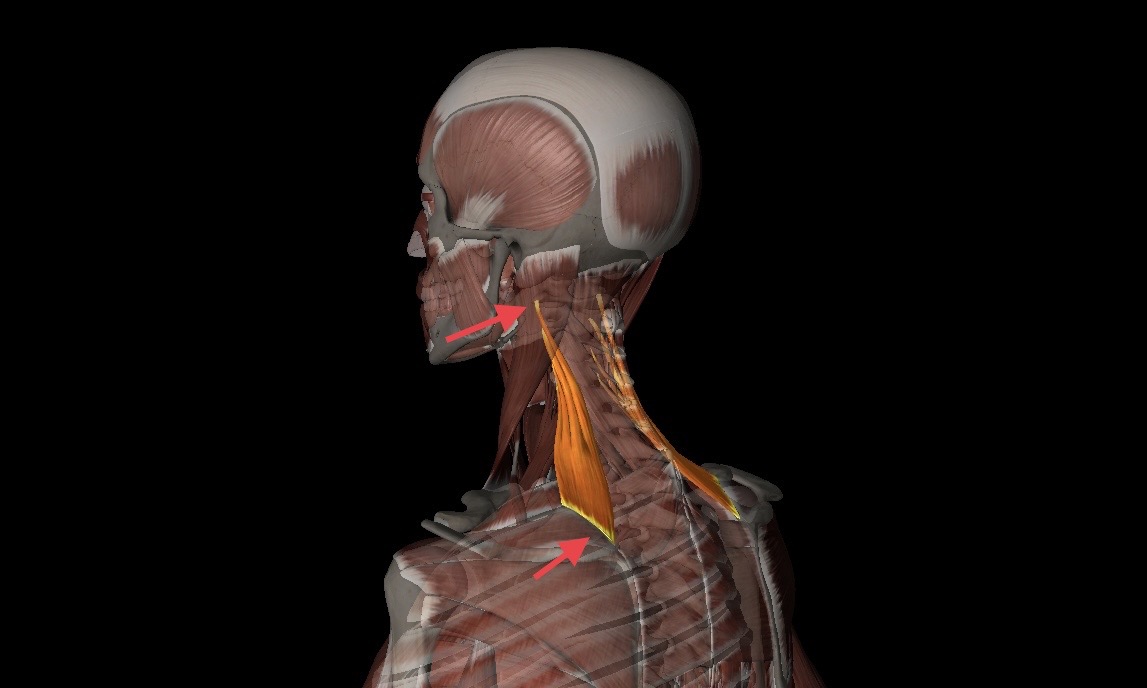

- 2025-06-21 デスクワーク姿勢が原因の肩こりが解消されたケース|ケースレポート

- 2025-06-19 整形外科での治療やリハビリで治らなかった肩関節の痛みと可動域制限が、3回の治療で挙上180°まで可動域が改善してゴールに至ったケース|ケースレポート

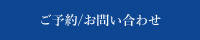

- 2025-06-19 猫背と反り腰による慢性的な首肩こり・腰痛にお悩みのケース|ケースレポート

- 2025-06-15 日常生活が億劫になるほど筋力・体力が落ちていた方が、トレーニングを経て大学の部活動(運動部)で活躍できるまでに改善したケース|ケースレポート