概要

肩こりと肩甲骨こりが、一時しのぎを続けるうちに慢性化し、日常生活に支障が出るほどになってしまった。

K様 / 東京都在住 / 38歳 / 男性 / システムエンジニア

症状

・重度の肩こり、肩甲骨こり

・怒りっぽい、イライラなどの精神症状

状態

学生時代から首や肩の凝りを自覚していたが、就職して、デスクワークの時間が長くなり、ひどくなってきた。つらくなると湿布や貼付型磁気治療器を貼り、どうしてもつらくなるとマッサージにいってほぐすということを続けてきた。(貼付型磁気治療器をと使うとラクにはなる)

マッサージの頻度は、はじめは月に1回程だったが、次第に間隔が短くなってきて、数年前からは週に1〜2回は行くようになってしまった。というよりも正確には、週に1〜2回通わないと仕事に集中できない状態だった。以前は、マッサージに行ってほぐしてもらうとしばらくは楽になっていたが、ここのところは、いくら揉んでも、押されているその時に気持ちが良いだけで、楽にならならないし改善もしない。

病院で診てもらったところ、特に異常はなく、ストレートネックであることを指摘されるだけで、解決法が見出されなかった。痛み止めと湿布を処方されて様子をみるように言われた。

効果的であるといわれている鍼、注射、ハイドロリリースなど様々な治療を受けても、凝りが緩和されるのはその日だけで、翌日には戻ってしまう。治療を受けてもすぐに戻ってしまうため、最近では、もう通うのをやめてしまった。

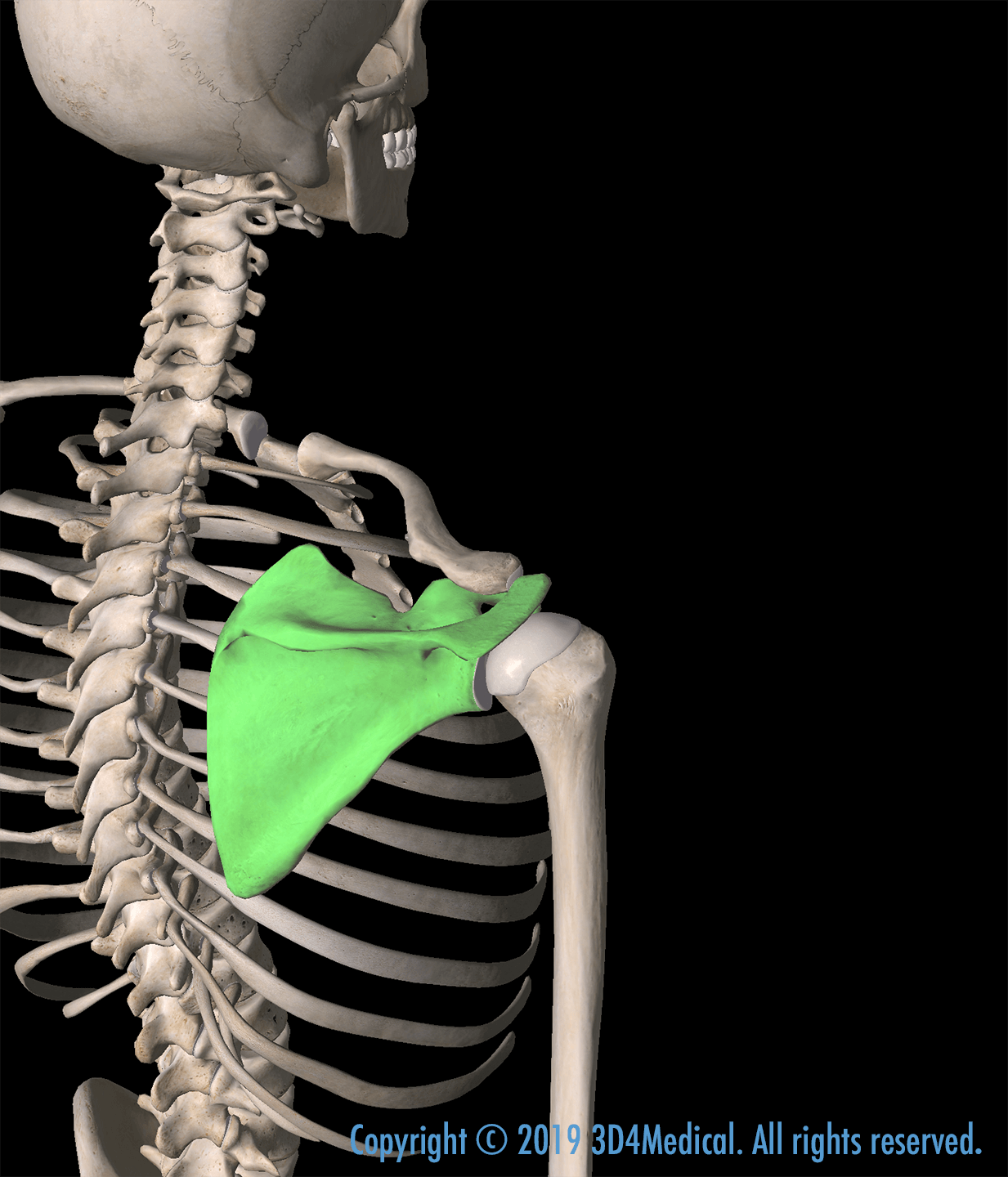

最近特につらいのは肩甲骨の内側の凝りで、つらくて気になってしまい仕事で座っていられないため、湿布やピップエレキバンを毎日貼らざるを得ず、時間があればテニスボールや柱などで肩甲骨の内側をゴリゴリするのが癖になってしまっている。

以前は、デスクワークの時間が長くなるにつれて凝りがつらくなっていたが、今は常に凝りがある状態。凝りが気になって寝付けないこともあるし、寝起きからひどく凝っていることもある。常時気になってしまうため、仕事に集中できず、ミスを繰り返してしまっている。ちょっとのことですぐにカッとなってしまい、家族にも申し訳ない。申し訳ないと思いつつも感情をおさえられない。

この先、一生このままなのか、と思うと気が滅入りそうになる。日常生活に支障をきたしてしまっていることから、治るものなら治したいと思って治療にきた。

見立て

まず、医療機関で異常がないことが確認されており、他の疾患が想定される症状ならびに所見が見受けられなかったため、病気が元になっている「肩こり・肩甲骨こり」ではないということを前提とした。

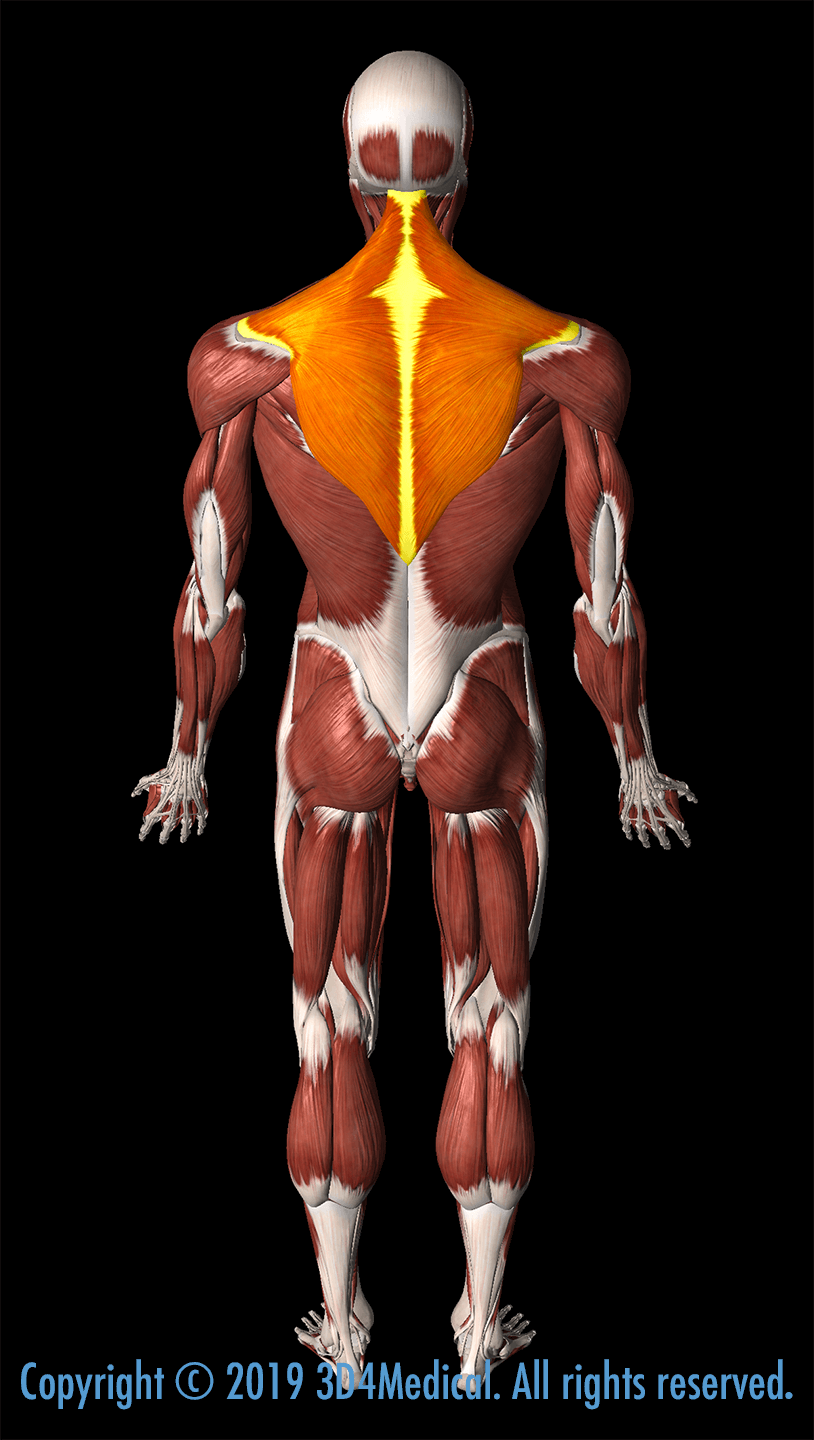

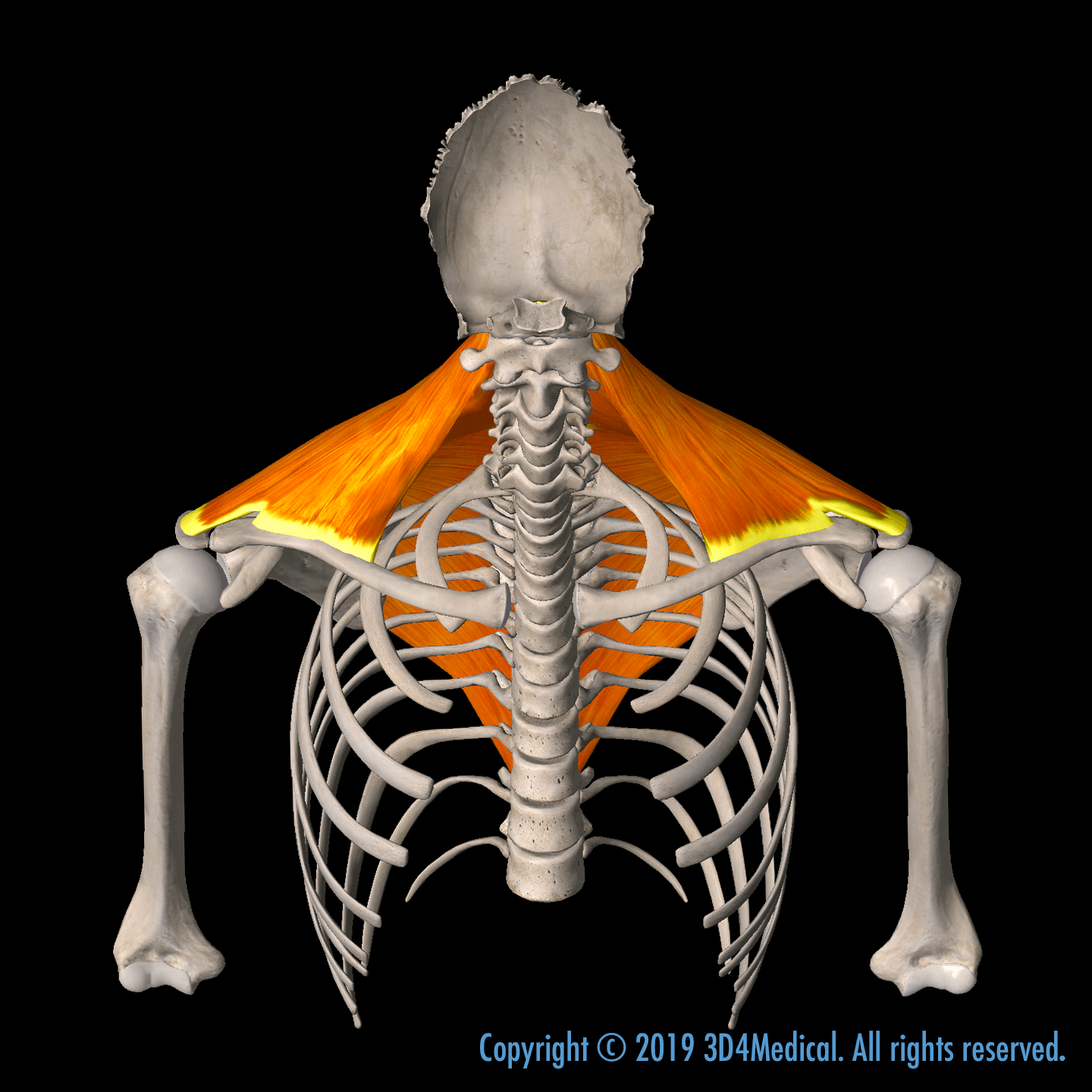

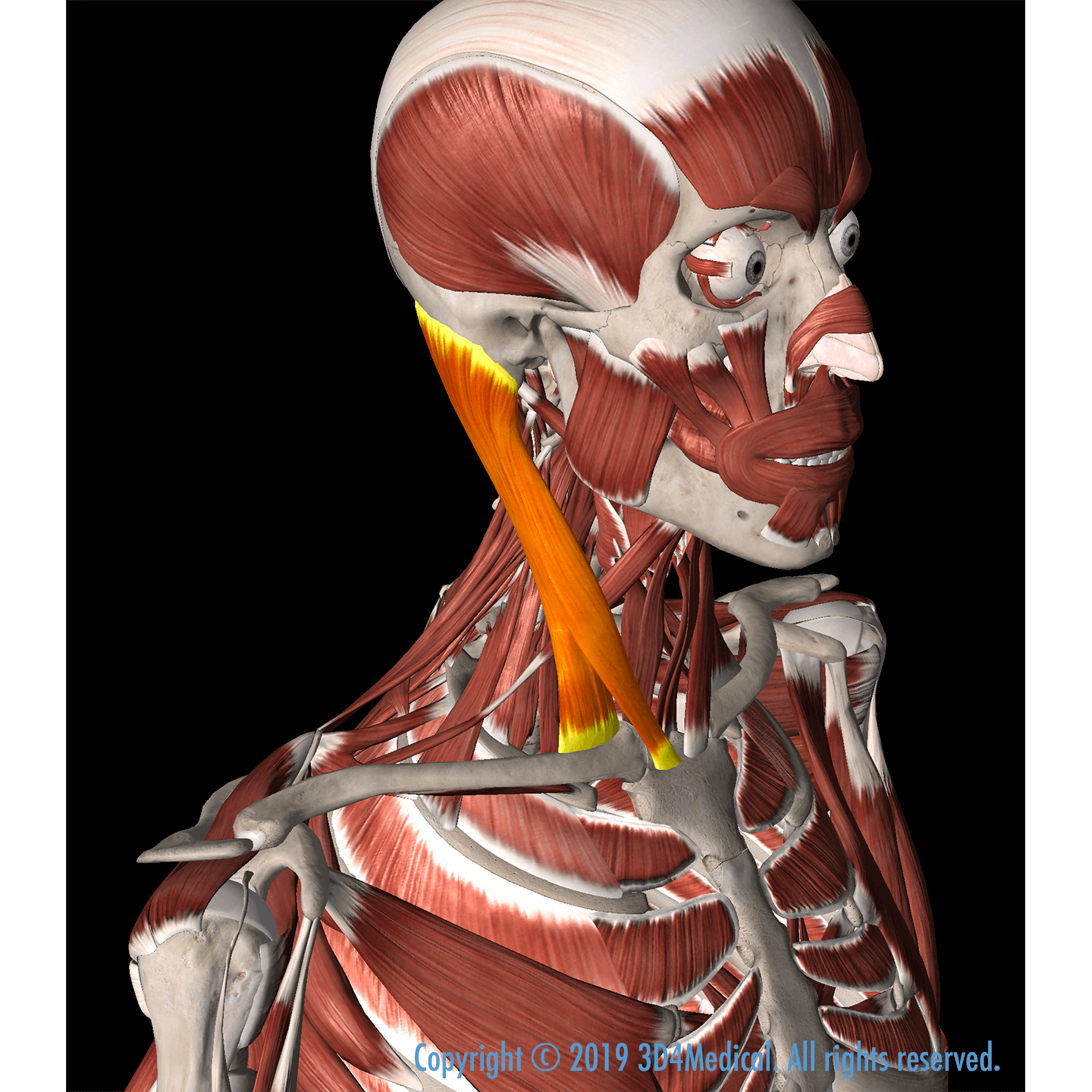

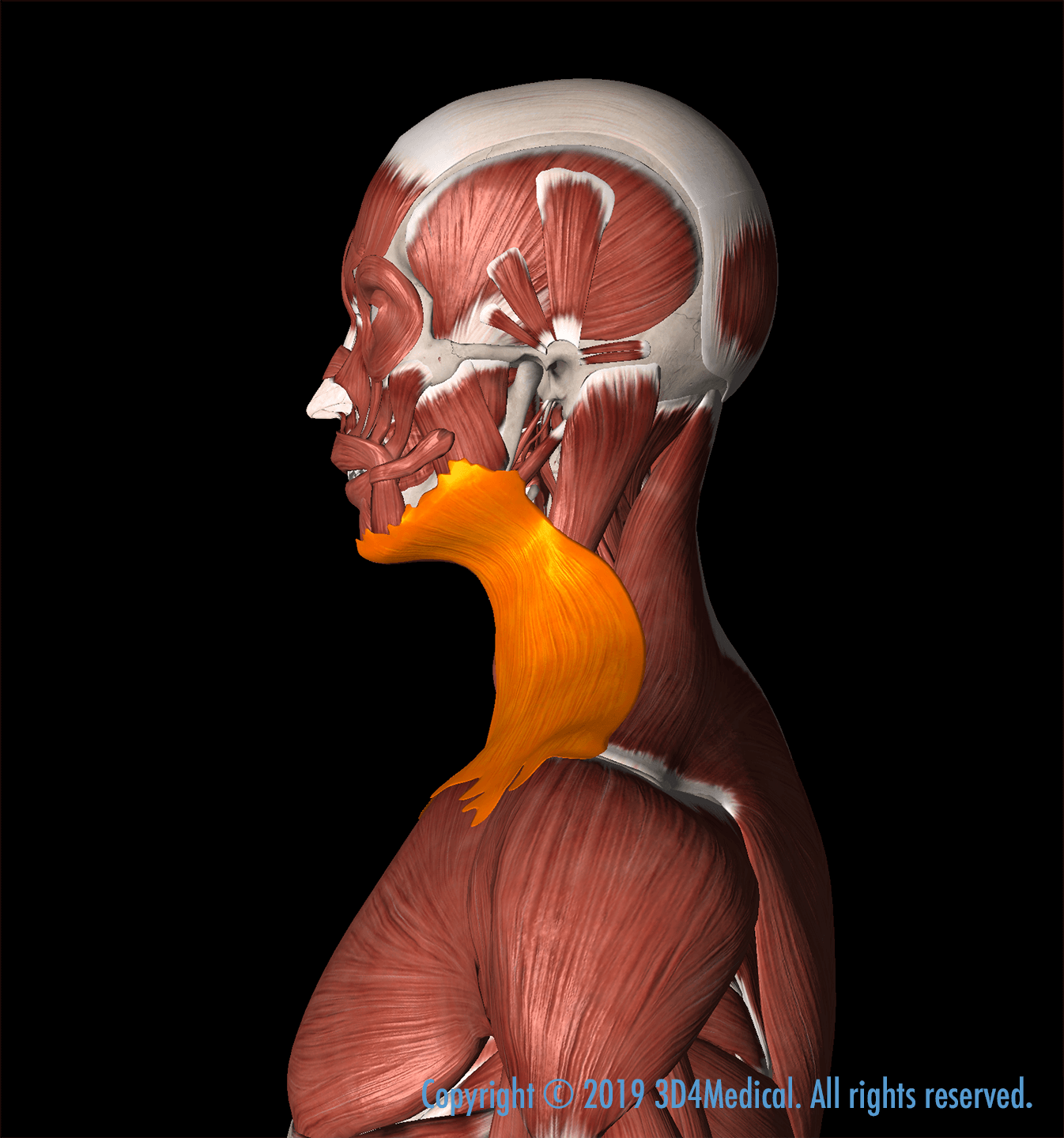

触診にて調べたところ、自覚症状と一致する部位、特に僧帽筋に非常に強い緊張が見受けられた。

また、関節可動域と筋力を調べたところ、背骨(胸椎)と股関節の可動性が低いこと、腹横筋と大殿筋が極めて弱っていることが判明した。特に大殿筋においては、自力で収縮させることが困難で、動かす感覚が全くない状態。

一方で、学生の頃にラグビーをやっていたということもあり、胸や上肢の筋肉は発達している。体を支える土台となる体幹下部の筋肉が弱ってしまっているために、効率良く姿勢をキープすることができない状態となってしまっていた。

K様の場合は、体幹で姿勢をキープすることができず、デスクワーク時に背中が丸まってしまい、負担が首、肩、肩甲骨付近に集中し、凝りが生じていると考えられた。

首や肩に負担をかけている原因への対処をせず、凝りのある箇所に限局したマッサージを常習的に受けていたことから、刺激に慣れてしまい、慢性化してしまったと推測できる。

また、慢性的な凝りによるつらさがストレスになり、イライラや情緒不安定等の精神症状につながってしまっていると考えられる。常時自覚する煩わしい症状、そして症状がつらいというということに加えて解決策の見出せないというストレスが、自律神経を乱し、さらなる凝りを招くという負のスパイラルに陥ってしまっていると考えられた。

症状が慢性化しており、自己回復が困難なため、治療が必要な状態と判断した。きちんと症状を解消することだけでなく、日常生活動作の改善含めて、原因療法が重要になると考えられる。

治療

症状のつらさからくるストレスや精神症状が、さらなる凝りを招く負のスパイラルを形成していたため、まずは慢性的な症状をきちんと解消することからスタートした。3D鍼にて首や肩の筋肉一つ一つにアプローチして、丁寧に凝りをほぐした。特に肩甲骨こりの症状を招いている僧帽筋中部と下部には積極的に3D鍼でアプローチをした。

また、同時並行して、運動療法にて、根本原因である体幹のコンディション改善を行った。具体的には、背中(胸椎)と股関節の可動性改善、体幹の筋力強化。特に、最も筋力低下が著しかった大殿筋の強化に注力した。

慢性的な症状の緩和のために、はじめは凝りを詳細にほぐすことを重きを置いた治療を行なった。初回は体の反応をみるために、3D鍼を弱めにうち、IDマッサージをメインで行ったところ、あまり効果を感じられなかった。

マッサージで効果が得られにくいということから、2回目にやや強めの3D鍼を行ったところ、症状が緩和[ NRS10→8 ]した。これまで施術を受けても全く楽にならなかったため、症状は依然としてあるが、わずかながらも変化がでたということに希望を感じたとのこと。

※NRS:Numerical Rating Scale。痛みを「0:痛みなし」から「10:これ以上ない痛み」までの11段階に分け、痛みの程度を数字で表す評価方法。

3回目の治療も3D鍼で僧帽筋を集中的にアプローチしたところ、症状がおおきく改善[ NRS8→2 ]し、日常生活に支障をきたすひどい症状が緩和した。

4回目以降は、症状の緩和のための鍼マッサージと、原因解消のための運動療法を並行して行った。週一回の治療8回の時点で、悩ましい慢性的な症状は解消された[ NRS0〜1 ]。

症状のコントロールができるようになったので、9回目以降は、治療の頻度を2週間とし、セルフケアでのストレッチ(主に大腿部と背中)と筋力トレーニング(主に大殿筋と腹横筋)を積極的に行い、デスクワーク時の姿勢の改善と定着化を図った。2週間頻度の治療を4回行ない、症状の安定と筋力や関節可動域の改善が見受けられた。

13回目の治療を4週間隔としたところ問題なく過ごすことができ、一度も湿布や貼付型磁気治療器を使用することがなかった。仕事が忙しくなると、夕方に肩や肩甲骨の内側が多少重くなるが、セルフケア体操をして就寝すればリセットでき、翌日には持ち越さないようになった。

14回目、15回目は8週間隔としたが、問題なく過ごせた。日常生活において凝りに悩むということがなくなり、仕事の生産性があがり、休日も家族と楽しく過ごすことができるようなった。人柄も明るくなり、元気になった。

常時ストックしてあった湿布や貼付型磁気治療器にかかる費用面の負担がなくなり経済的にもプラスとなった。疲れることをして、然るべき疲労が生じることは正常である。凝りに悩むことがなくなり、セルフケアで自己管理ができるようになったため、計15回、約9ヶ月間の治療でゴールに至った。

コメント

本件は、一時をしのぐ対処を続けるうちに慢性化、重症化してしまった典型例といえます。はじめは効果があったマッサージも、続けるうちに効果が弱くなり、やがて全く効かなくなってしまう、という方は少なくありません。

痛みが痛みを呼ぶことがあるように、凝りが凝りを呼ぶこともあります。したがって、凝りをほぐすことは、とても大切なことではありますが、それだけでは同じことの繰り返しとなり、やがてひどくなっていってしまいます。肩こり・首こり・肩甲骨の改善のためには、「なぜ凝りが生じるのか?」を分析して、対症療法と同時に原因療法の行うことが大切です。

K様の場合、臀部や腹部といった下部体幹の筋力が低くなってしまっていたために、首肩・肩甲骨周囲の筋肉に過剰な負担がかかってしまっていました。そのため、一見、首や肩のこりと関係がなさそうな、お尻やお腹のトレーニングを行うことで負担が減り、こりが生じにくくなっていきました。

とても慢性的な状態で日常生活にも支障をきたしてしまっていましたが、セルフケアもきちんと行っていただいたことで早期に体が変わり、スムーズにゴールに至りました。つらくても諦めずに、本当によく頑張ってくださいました。

執筆者:丸山 太地

Taichi Maruyama

日本大学文理学部

体育学科卒業 東京医療専門学校 鍼灸マッサージ科卒業

上海中医薬大学医学部 解剖学実習履修

日本大学医学部/千葉大学医学部 解剖学実習履修

鍼師/灸師/按摩マッサージ指圧師

厚生労働省認定 臨床実習指導者

中学高校保健体育教員免許

病院で「異常がない」といわれても「痛み」や「不調」にお悩みの方は少なくありません。

何事にも理由があります。

「なぜ」をひとつひとつ掘り下げて、探り、慢性的な痛み・不調からの解放、そして負のスパイラルから脱するためのお手伝いができたらと考えております。